2022年7月27日水曜日

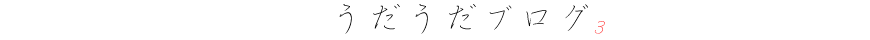

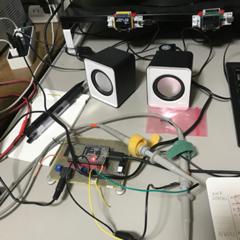

Raspberry Pi Picoに手を出し

プログラムを開発している。

プログラムはBOOTSELモードで起動し直し

USBメモリにファームウェアのファイルをコピーすることで

書き込んでいるが、ここを便利にしたい。

platformioで対応している

j-link

を試すべく、AliExpressで安いコンパチ品を購入した。

動作させるとjlink用のDLLが必要などと言われ断念。

Raspberry Pi Pico自身を書き込みツールにする

picoprobeを製作したところ

プログラムの書込み、デバッグ等ができるようになった。

2022年6月23日木曜日

簡単な装置で試してみたいことがある。

ロータリーエンコーダで数値を設定しUSB(HID)経由で読み出せるぐらいの装置。

マイコンは手持ちの

BluePillを使おうと思ったが、

上手く行って製造となっても

STM32F103なんて手に入る気がしない。

いやAliExpressで買えるのだが1個1000円も払いたくない。

Raspberry Pi Picoなら

半導体不足と無縁そうなので

この機会に手を出してみることにした。

2022年5月31日火曜日

これまでのあらすじ

ルータやらゲーム機やら触ると熱くて心配になる機器がいくつかあるので

FANで冷やしてやりたい。FANを定格で使用すると音が大きいので

出力を絞って使いたい。

PC用のPWM入力付き4PINファンを使えば入手性も良く値段も安いので

良いのではないか。

PC用FANの4PINコネクタはAliExpressで発見。

ESP32をコントローラにした高性能版(温度センサ、LCD、WiFi機能付き)ができたが、

通常仕様にはVRで風量調整ができれば十分。

オペアンプでPWM信号を発生させる

簡易FANコントローラを

ユニバーサル基板上に作成。無事、ルータを冷やすことができた。

ところがケースに収めようとするとユニバーサル基板が大きくて

不格好になってしまう。ケースにコンパクトに収納するため

専用基板を作成、動作確認すると一部のファンで速度調整が

できない。調査の結果、オペアンプのLowレベルの1.3V程度で

高すぎるのが原因と判明。オペアンプをRail-To-Railのものに

置き換え、一度は動くが電源耐圧が足りず壊れてしまった。

2022年4月25日月曜日

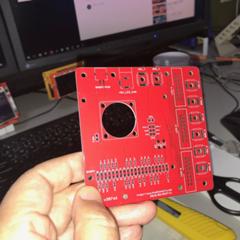

小型化のため

簡易FANコントローラの

基板を製作した。

組み立てて動作を確認するが風量をコントロールできない。

以前試した

120mmFANは、ある程度コントロールできるが不安定。

新たに購入した

3個で1,480円のFANは全く反応しない。

常に全速力だ。

原因調査

最初PWMの周波数が範囲を外れているのではないかと考えた。

製作したコントローラのPWMは 18.8Khz。

ネットで調べると 25KHzという情報もある。

以前作ったESP32を使ったFANコントローラをPWMの

周波数を変更できるように改造し試したところ

5KHzでも50KHzでも問題なく風量をコントロールできる。

2022年4月16日土曜日

M5StackのLCDと3個のスイッチを使ったユーザインターフェイスを持つ

プログラムを作成した。

デバッグ後、期待した動作をするようになったが

放置していると画面表示が変化している。

ButtonA(左端)を押されたような動作である。

数分に1度程度発生する。

プログラムを見直すが原因がわからない。

他のM5Stackで試すと同じ現象が発生する。

いろいろ調べるとButtonAの信号 ESP32のGPIO39に

ノイズが発生しているようである。

プログラムでは

M5.BtnA.wasPressed()でボタンの状態を見ている。

この関数にはdebounce(チャタリング キャンセル)の機能があるのだが

十分ではなく、たまにノイズのパルスをボタン押下と誤認識している

ということらしい。

2022年4月6日水曜日

以前製作した

簡易FANコントローラは

静かに稼働している。

ただ、未だケースを作成できていない。

設計したもののサイズが大きくなり作成していない。

サイズ確認用のパネルに固定した状態で使用を続けている。

PWMを絞りきってもFANの回転が止まらなかったので

電源SWもつけているのが敗因かもしれないと

SW付きVRを購入したがユニバーサル基板に刺さらないことが判明。

そこで基板を起こしてコンパクトなコントローラにすることにしたが

気になることが出てきた。PWM回路の直線性は大丈夫だろうか?

2022年1月28日金曜日

先日、

また、ネットワークが途絶。

調べるとルータが返事をしない。

ルータの電源再投入で復旧。

いつものことだがルータ表面が

心配になるくらい熱いので

以前作成したFANコントローラを引っ張り出し

12cmのPC用ファンで送風、冷却した。

これで問題は解決したのでFANコントローラのケースや

ファンを安定して置けるような支えを

3Dプリンタで作ろうとも思うが何か引っかかる。

ファンは風量を絞り動かしたままにするので

CPUは必要ない。温度も測っていないし

意味のある表示もしていない。

LCDディスプレーも要らない。

無用に大きいのだ。

そこで最小限の機能のFANコントローラ、

風量の調整だけのものを

作りたくなった。

2021年11月10日水曜日

秋月電子から部品が届いたので

安いステッピング・モータ用のドライバを作る。

ポイントは

I2C I/Oエキスパンダ

MCP23017を使用する点。

16bitのポートをI2C経由でコントロールできる。

このうち8bitを2個のステッピングモータに使用し、

残りの8bitは将来、リミットスイッチ等の入力に

使用する算段。ドライバには

8chの

TD62083を使用する。

2021年10月15日金曜日

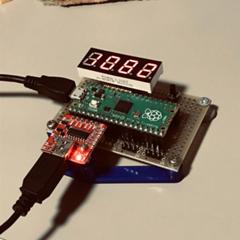

実験用電源装置

Kiprim DC310S(30V10A)を購入した。

タイムセールの15%OFFで 11,883円。

購入のキッカケは

長船さんのtweetを見たこと。

電源・電流のグラフ表示付き電源が欲しい、作ろうか、

でもCVCC電源面倒だなとか思っていた。

使っていた

電源AD-8724Dが壊れて

自作電源装置を引っ張り出して使っているところだった。

絶対必要というわけではないので購入保留していたところ

タイムセールのお知らせのメールが来たので

購入してしまった次第。

2021年10月7日木曜日

PCファン用4Pコネクタを手に入れたので、

これを使った機器を作ろうと思う。

機能としては温度計測と、それに伴うFANの制御。

温度とFANの状況の報告など。

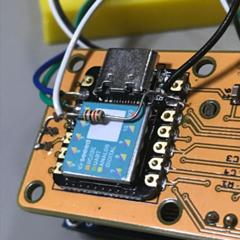

となるとCPUはESP32、

LCDは沢山もっている2.4インチLCDモジュール・タッチスクリーン付きとした。

ESP32は、当初

ESP32-WROOM32モジュールを直接使用するつもりだったが、

設計を進めるうち、意外と基板のスペースに余裕がないことに気が付き、

ESP32 Devkitを使用するとUSBシリアル、ファーム書き込み、電源レギュレータ等を

省けるし、使い回しも可能なので、こちらを使うことにし、基板を注文。

秋月にも部品を注文するが(コロナのせいで?)発送が滞っているらしく

基板と同時に到着した。

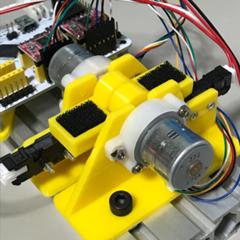

2021年8月17日火曜日

最近、工作ネタが枯渇気味なので、

移動ロボットでも作って遊ぼうかと考えた。

室内を走り回り、偵察などをしてくれるロボット。

簡単には完成しないだろうから長く楽しめる。

まずは走る土台が欲しい。

イチから作るのは面倒なので

適当なものに手を加えて使いたい。

走破性が欲しいので、

タミヤの4輪駆動車基本セットや

バギー工作基本セット を使うことを考えるが、

かなり改造が必要だし、結構高い。

2021年8月7日土曜日

身の回りに熱さが気になるものが多いので

PC用のFANを使ってなんか作りたい。

ルーターとかゲーム機とか

触ると熱くてやばいのではないかと思ってしまう。

FANは簡単に買えるがコネクタが問題だ。

探すと千石電商に

FAN用電源ピンヘッダ(

2P,

3P,

4P

)というのがある。

3Pと4Pを購入してみると

3Pは良いのだが、4Pは合わない。

PC用FANのコネクタは特殊形状なのだ。

千石の4Pの奴はMolexのナントカコネクタの4Pの標準のやつで

PC用FANには合わない。

2021年6月29日火曜日

少量生産の基板の絶縁ディジタル入力とAD入力をテストする

必要があるのだが、いちいち実験用電源等を引っ張り出して

回路を構成するのも面倒だ。

適当なテスト治具が欲しい。

中華製でよくみる電圧計と電流計が一緒になってる

奴を使えば良さげなものが作れそうな気がする。

秋月電子だと

100V1Aの奴とか。

ケースは当然3Dプリンタで作る。

Fusion360は30%OFFのセールで

3年116,270円のライセンスを購入してしまった。

結局、Fusion360の使いやすさはやめられない。

2021年6月28日月曜日

パーツのフジオカは熊本市の

味噌天神交差点近くにある

電子パーツ屋。

先日、店の前を通った時、

閉まっているようで、ん?と思ったが

調べたら

2019年4月に自己破産していた。

高校の物理部の部費で部品が買える店

だったので、よく利用させてもらった。

1年生の年度末、今日中に部費を使い切らないと

没収されるといわれ、フジオカに行き

1日で3万円超の買い物をしたのが良い思い出。

その後、学校帰りによく寄るようになる。

2021年5月18日火曜日

仕事で中国の業者に40枚の基板製造、組立を注文した。

到着後、検査したところ1枚不良がある。

詳しく調べると原因はプリント基板の不良。

ある信号線が隣のGNDベタパターンと細いひげのような

パターンでショートしていた。

すぐに業者に報告。

補償等を求めるわけではないが、

舐められたくないので

見つけた不良はすぐに報告する。

しかし今後も使っていきたいので表現は柔らかくした。

こんな感じ。

2021年4月15日木曜日

esp32のシステムを開発している。

プログラム書き込みは通常のシリアル経由でだが、

jtagで書き込めれば速いのではと思いついた。

ESP32 JTAGで検索すると

使えるようなので、基板を改版する際

JTAG端子(GPIO12-15とEN)用のピンヘッダを

追加した。

2021年1月30日土曜日

隣の机の下に置いているPCの上に置いておくと

収まりが良いことに気がついて

オシロスコープが出しっぱなしになった。

プローブは適当にオシロスコープに掛かるように

置くのだが収まりが悪い。

そこでプローブのホルダーを作ろうという話になるのだが

問題がある。ホルダーは机の端に固定することになるのだが、

端が斜めになっているため

クランプの上アゴ部分に長さと強度が必要で

3Dプリンタで作りにくいのだ。

2020年8月29日土曜日

HDDサンダーで

回転数をXIAOで読み取るまでできた。

その際に取得できた

ArduinoでXIAOのプログラム、

ライブラリでは解決できず、

自分でチップのレジスタを操作するような

プログラムを書くために

必要な知識をいくつか紹介する。

2020年8月10日月曜日

HDDサンダーをマイコンで定速制御してやろうと

基板を製作、プログラムを作っている。

マイコンは先日購入した

Seeeduino XIAOを使用しているのだが、

気が付いた点が幾つかあるので

紹介する。

- ユーザプログラムが暴走するとプログラムが書き込めなくなる。

- プログラムを書き込むとリセットされるので、PCにUSBが

外されましたとか接続されましたとか表示されうるさい。

-

CPUはMicrochip(Atmel)の

SAMD21G18。CPUはARM Cortex-M0+

だが、周辺I/Oの癖が強い。アドレス空間をケチっていて8bit CPUっぽい。

2020年8月3日月曜日

Hantekのハンディ・オシロ 2D42をAliExpressで

先月注文し、約1ヶ月後の今日届いた。

購入した理由は、ネットで購入した人の話を見かけ、

手持ちのオシロ(RIGOL MSO1074)だと

大きくて置き場の確保や出すのが億劫なことが多い...

信号が出てるかちょっと確認したいだけ、

なんてことが多いので

ハンディ・オシロ便利かも...

AliExpressなら1万円ちょっとか...

直ぐに必要なわけでもないから待てるし...

定額給付金も使ってないし...

などと考えたから。

RIGOL MSO1074にしても

更に、その前のCRT式のオシロに比べると

遥かに小さいのだが、机周りには

いろんなものが散らばっているので

スペースが無いのだ。

2020年7月26日日曜日

ブログのネタが落ちてこないかと待っているうちに

1週間経ってしまった。

なんか中国方面で停滞している模様。

仕方がないので秋月から届いた部品を紹介する。

その1。

金メッキされたテスター棒。

持っているテスターは

MASTECH MAS830L。

秋月電子で1000円のやつ。

導通チェックで使用することが多い。

随分前に購入したものなので、

テスター棒の先端をゴリゴリして

酸化膜(?)を剥がしてやらないと

導通してくれない。

そんな作業も面倒なので購入した次第。

購入したのは初めではないが、

使用した記憶があまりない。

なんでだろう?

2020年7月18日土曜日

注文した50mm径のサンドペーパーが届いたので、

HDDのモータを使ったサンダー製作を進める。

先日、実験に使ったHDDのモータはフレームと一体型で

小型のサンダーを作るのには使えないので、

廃棄HDDをもう1台分解。分離型のHDDモータを入手できた。

マジックテープと接着剤はダイソーで購入。

2020年7月12日日曜日

前に買ったブラシレス・モータ・ドライバ基板で

HDDのモータを回した。

基板を買ったのは

この記事を書いた時なので9ヶ月前。

当時アマゾンから759円購入。今はアマゾンだと2,256円で

お届けが1ヶ月後(中国発送?)。

AliExpressだと今でも

300円ぐらいで買える。

当時はバラす適当なHDDが無いと思い込み動かしていなかったのだが

最近、未廃棄の古いHDDを大量に発見。

2020年6月22日月曜日

SMDマウンタ(Pick & Place)に興味があり、

調べているうち半自動SMDマウンタを知る。

試作や少量の製造では半自動の方が便利らしい。

そこで使われている

Flipping Stationの

動作が面白いので作ってみることにした。

SMDをひっくり返す機械だ。

実際に使おうとして作っているわけではない。

動作が面白いから作って見るだけ。

メカものの製作の練習。

2020年6月5日金曜日

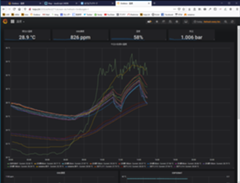

昔から室温の計測に興味があって、

なんやかんやと計測してきた。

現在は15個の温度(室内13,屋外2)を計測し、

grafanaでグラフ化している。

grafanaは汎用のグラフ化ツール。

汎用ってどうよ、と思っていたが

すぐにグラフ化できるのは便利だ。

2020年5月15日金曜日

FT232HボードでI2C接続を試す。

ドライバー、ライブラリー等を

Adafruitのページの説明に従い

インストール。

SSD1336使用のOLEDに表示できる。

1000回繰り返してもエラーは出ない。

安定している。

2020年5月13日水曜日

土曜日に注文したFT232Hボードなどが届いた。

購入したのは以下のもの。

2020年5月9日土曜日

USB-I2C基板はpythonから使いたい。

pythonでI2C経由で機器を操作する

プログラムを作りたい。

MCP2221 Pythonで検索すると

いろいろ情報が見つかる。

2020年5月3日日曜日

4月22日(水)に注文した基板は

4月30日(木)に到着した。

8日で届いたことになる。

配送記録によると土曜日には中国から発送されたので、

通関および国内配送に時間がかかっている模様。

中国サイドでの処理は、むしろ通常より速いかもしれない。

部品は少ないし、ICはSOP(1.27mmピッチ)なので

簡単に

組立後、USBケーブルを接続するが反応が無い。

Windows機に接続しているので、

ピロリロリンの音を期待するが鳴らない。

デバイス・マネージャーを開き、

USBケーブルを抜き差しするが変化がない。

2020年4月22日水曜日

ひさしぶりに基板をElecrowに注文した。

春節後、つまり新型コロナ蔓延後、初めてだ。

作ったのは USB - I2Cのアダプタ。

Microchip社のMCP2221AにUSBコネクタとI2Cのコネクタを

付けただけ。

USB-I2Cアダプタは市販のものも2千円未満であるし、

MCP2221Aの評価ボードも2千円台で売っている。

なのに自分で作りたいのは、直接 GROVEのケーブルが生えている

アダプタが欲しいからだろうか、それとも基板を作りたいだけだろうか。

MCP2221AはDIP品も売っているので、

ユニバーサル基板で試作することも可能。

しかし、そんな気は全く起きない。

やはり基板を作りたいだけかもしれない。

さて、基板はどれくらいで届くだろうか。

Elecrowの自分の最短記録は5日。

2週間ぐらいで届くか?

2020年4月2日木曜日

昨日更新した OLED版のRSS表示プログラムの調子は良いが、

LED版の方は調子が悪い。

調子が悪くて、しばらく消していたのだが、

RSS表示はともかく、時計が見易く慣れてしまっていたので

LED表示も復活させたい。

というわけでLED版も更新することにした。

ソースを調べるとLED版はOLED版のソースを流用したものだったので、

変更箇所が同じで、簡単に更新できた。

2020年4月1日水曜日

OLEDの寿命で取り上げた RSSを表示するプログラム: RssDispの表示が

調子悪くなってしまった。

原因の1つは、httpでRSSを提供するサイトが減ってしまったことで、

もう一つは

Make:の

RSSの反応が遅くなってしまったことらしい。

リクエストを出して10秒ぐらい返事が帰ってこない。

OLEDに表示されたRSSを真剣に読んでいるわけではないが、

正常に表示されないと気持ち悪いので

プログラムを修正することにした。

2020年3月13日金曜日

ディスプレイの下で

HSES-NODE-OLEDで

常時 RSSを表示させている。

読んでいるわけではないが、

何かしら情報が表示されていると

嬉しい気がするので動かしている。

表示は128x64dotの単色(白)なのだが、

最近、一部のdotの明度が明らかに下がっている。

よく調べると、表示が動いていない、

常時点灯の部分が暗くなっている。

2020年2月22日土曜日

ハンダゴテを置くコテ台には、

スポンジが付属するものが多い。

水に湿して、コテ先を拭き

余分なハンダの除去などに使用する。

私も電子工作を始めて以来、ずっとスポンジを使用していたのだが、

何年か前に止めた。

きっかけは、

スポンジでコテ先を拭く際、引っ掛かりを

感じるようになったこと。

温調式ハンダごてを使うようになり

コテ先の温度が低くなり、

残ったハンダが凝固してしまうせいだろう。

2020年1月20日月曜日

既に書いたことだが、

寒くなって3Dプリンタの調子が悪い。

ABSだと反ってプリントできないのでPLAで印刷している。

しかしABSも使いたいので対策を検討する。

保温とかヒーター設置とか考えられるが、

まずは温度を測定したい。

3Dプリンタ内部、上部、外部等の温度を計測し、

データをWiFiで飛ばしてグラフ化したい。

2019年10月8日火曜日

ジャンパ・ワイヤは基板等の実験時の結線に便利なので

よく使う。

Thingiverseに

Dupont Cable Organizer Customizable

というジャンパ・ワイヤを整理・保管する

容器のデータがあり、

面白そうなのでプリントアウトしていた。

ジャンパ・ワイヤを使う際、色を選ぶことが多いので

整理してあると便利そうだ。

そのままでは

手持ちのジャンパワイヤにサイズが合わなかったので、

サイズを調整し色々プリントしていたのだが、

そのものを置く適当な場所がなく、

納まりが悪いので

使わずじまいになっていた。

2019年9月24日火曜日

ハンダ付け用に実体顕微鏡を持っている。

HOZANのL-50。

買ったのは2002年頃だから17年ぐらい前。

安くは無かった(数万?)が、

ハンダ付けのたびに使っているので

元はとっくに取れた。

普通に使うと、視野が暗いので、

照明が欲しい。

昔作ったことがあるのだが、

今は

LEDクリップライトを

適当に配置して照らしている。

毎度毎度セットするのも

面倒なので、3Dプリンタで

専用照明を作る。

2019年9月16日月曜日

自動釣り機用マウス、右ボタン押しっ放しマウスが

問題なく使えることがわかったので、3Dプリンタで

ケースを製作する。

基板各所の寸法を計測し、

鍋CADで図面に落とす。

鍋CAD上で基板を覆うような形で、

ケースの形状、寸法を決め、

DXFファイルでFusion360に移す。

Fusion360で形状の追加、調整を行いデータ完成。

1回目のプリント中、フィラメントを使い切る。

他にも間違いがわかったので、赤いABSのフィラメントに

切り替えて印刷。 フタのサポートが付いた側の面が

汚いので、フタだけサポートが内側になるよう

印刷し直し、M2のナットをハンダごてで埋め込んで完成。

2019年9月12日木曜日

要は右ボタンを押しっぱなしに出来るUSB マウスを

作成した。 Arduino Leonard互換モジュール ProMicro(なんと560円)を

使用したので、とても簡単にできた。

詳しくは

Qiitaの記事を書いたのでそちらを見てください。

モジュールをピンヘッダー/ピンソケット経由で

ユニバーサル基板に固定したので、

基板の背が高くなってしまった。

丸ピンIC連結ソケット使えば良かったと反省。

2019年7月24日水曜日

JSTのXHコネクタは2.5mmピッチで

よく使われるコネクタだが、好きではない。

理由は嵌合が固くて外しづらいから。

昔、製品に使って、テストのために抜き差しするだけで

苦労した記憶がある。

今回、業務でテストのためXHコネクタを頻繁に

抜き差しする必要が発生。4ピンなので、

あまり固くはないが、それでも、ついつい

ケーブル部を掴んで外しがちで、ケーブルが

抜けそうだ。

2019年7月6日土曜日

このところステッピング・モータをいじっている。

ドライバー作ったり、動かしてみたり。

3Dプリンタでメカ物を作ったときの

動力源として使用したい。

ステッピング・モータ自体は、

秋月で売っている

コパルのギア付きモータが

良さそうなのだが、ドライバが悩ましい。

以前作った

Grbl基板もあるのだが、

動作を試すのにGcodeを書くというのも荷が重い。

新たに作ろうかと調べ始めると、

A4988を使った中華製ドライバーモジュールが

非常に安価に入手できることを知る。

アマゾンでも

5個で930円。

8~35Vで1相あたり最大2Aまで流せる。

3Dプリンタとかでも使われているようだ。

AliExpressだと

1個 $0.65。

オリジナルは

PololuのA4988 Stepping Motor Driver Carrierのようだ。

スイッチサイエンスで

1,393円。

こんなものが安価に入手できるなんて良い時代だ。

2019年6月12日水曜日

ふと思い立って

簡易型電流プローブNYA-01購入。

006P積層電池との一体型でカッコいいが

保管に難がある。

あと、電源スイッチのOn/Offが分かりづらい。

ということで、3Dプリンタでケースを製作した。

2019年6月11日火曜日

RIGOLの1000Zシリーズの商品ページを眺めていて、

アクセサリーにキャリングケースがあることを発見。

BAG-DS1000、 13,000円。

プローブ等付属品および本体の保管に悩んでいた

私には丁度いい。

AliExpressで調べると

$75 + 送料$11.77。

若干、型番が違うような気もするが、気にせず注文。

届いたので、プローブ、その他の付属品を入れてみると、

ちゃんと収まった。

よかった、よかった。

2019年5月28日火曜日

AliExpress で RIGOL MOSO1074Zを購入、

本日、届いた。

ものは、 帯域70MHz, 4ch + 16chのロジアナ。

送料込みで

AliExpressの一番安いところに

注文したので、若干不安だったが、

ちゃんと届きたし、動作もした。

送料無料の $699。今日のレートだと 76,300円ぐらい。

2019年4月10日水曜日

twitterを見ていて、秋月電子から

ADALM2000を購入。

何ができるのか、まだ理解していない。

GWにでも、試してみよう。

2019年2月13日水曜日

アルプスのタクトスイッチが欲しくて

電即納にアクセスし

ザイコストアに移管したことを知る。

ザイコストアという部品屋は、

今回初めて知ったが、

なんか digikey/Mouser風の画面。

部品の入手先が増えるのは良いことだ。

頑張ってほしい。

で、タクトスイッチは

RS

に注文。

RSは、以前よりは使いやすくなったし、

送料が無料なのが良い。

最近、よく使っている。

2018年12月18日火曜日

最終的に作ったライブラリは

こちら。

ラズパイ・ファン基板で OLEDを取り付け易くしたのだけれど、

i2c接続なので表示速度はどうなのだろうというのが気になっていた。

というのは、i2cは転送速度が速くない。

ラズパイのデフォルトでは100kbps。

OLEDは 128x64 dot なので、128x64 = 8kbit。

これを100kbpsで転送すると、転送時間は

8kbit ÷ 100kbps = 0.08sec

連続表示させると

毎秒 1 ÷ 0.08 = 12.5 フレーム表示できることになる。

スムーズな動画表示には少し遅い。転送以外の処理の時間も必要。

実際のところはどうなのだろうと測ってみることにした。

2018年11月27日火曜日

twitterでM5STickの存在を知り、

AliExpressに注文していたところ

昨日届いた。

いつ触れるかなとか思っていると、

TELECマークが無いという噂を聞く。

ケースをあけ、確認すると

確かに ESP-WROOM-32にTELECマークが無い。

TELECマークが無いESP-WROOM-32が存在するとは

知らなかった。ガビーン。

2018年11月26日月曜日

久しぶりに作ったESP32のボードに

arduinoでプログラムを書き込もうとしたら

失敗。 esptoolでエラーになっている。

前に書き込めたボードで試すと書き込める。

設定のミスではなさそう。

ボードの設計ミスか!?と焦るが、

ログをよく見ると、flashのサイズの取得で

失敗しているし、ESP32がリビジョン1。

書き込めたボードはリビジョン0。

arduino-esp32のバージョンを確認すると

結構変わっている。

esptoolのバージョンも 2.1から2.5に。

arduino-esp32のバージョンを上げたら

無事に書き込めた。

めでたしめでたし。

2018年11月21日水曜日

予想通り資料作成に手間取り遅くなったが、

やっと

ラスベリーパイ・ファン基板をやっと発売することができた。

昔、Raspberry Pi2で某装置の実験中、

動作させたまま放置したら、

異常な高熱になりシステム・ダウン。

再起動で復活したものの、熱ストレスで

ネットワーク周りのはんだ付けが外れでもしたようで、

ネットワーク接続が不安定になり、結局

Raspberry Pi2は廃棄した。

このことがトラウマとなり、Raspberry Piには

ファン必須と思っているのだがどうだろう。

最近のやつだと、高温になるとCPUクロックを下げる

らしいけど、それで済むのかな?

わたしが壊した時は、ネットワークも動かしぱなしの

プログラムで、ネット周りの発熱も凄かったのだけど

対応できるのかな?

それもこれも、このファン基板でファンを付けてしまえば

問題なし。 ファンのOn/Off回路もつけれる。

これをつけるとシャットダウン後 ファンが止まるのが気持ちいい。

あとRTCやOLEDも付く。

資料だけでも見てやってください。

2018年11月6日火曜日

aitendoで売っている

DCジャック。

説明には基板用とあり、

データシートにもPCB layoutが記述されている。

しかし、これはスゴク古いタイプのDCジャックの形状で、

パネル取り付け用のように思えるのだが違うのだろうか。

昔のDCジャックは、この形状で穴加工に苦労した記憶がある。

秋月で売っているような

2.1mm標準DCジャック パネル取付用が

出でて苦労する必要はなくなった。

それに基板用というには、端子の形状がおかしいし、

2.4mm径の穴の用途が説明できない。

中国のメーカーが形で基板用と勘違いし、

製造販売しているのだろうか。

でもまぁ、基板で使えないわけではないし、

ちょうど基板に垂直に刺せるDCジャックが

欲しかったので購入。

2018年10月24日水曜日

Elecrowでプリント基板を作成。

先週の月曜日注文して、昨日の火曜日届いた。

1週間+1日掛かったことになる。

配送はOCSだが、台風で関空が冠水したせい影響から

まだ復旧していないようだ。

前回は沖縄で通関→関空で国内配送業者だったが、

今回は東京で通関+国内配送業者への引き渡しだったようだ。

1,2日程度余計に時間が掛かっている感じ。

作った基板は Raspberry-Piに25mm角のファンを取り付ける

ためのボード。

今は

FAN付きの安価なアクリルケースもあるが、

ケースがジャマになる場合もある。

空いているスペースに、

便利かもしれない回路をいろいろ載せてみた。

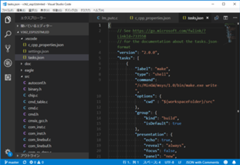

2018年8月14日火曜日

windows上のemacsでIMEを上手くコントロールできないため、

VisualStudio Code(以下VS Codeと記す)の環境整備を頑張った所、

かなり使えるようになってきた。

これで移行できるかもしれない。

2018年6月12日火曜日

HSES-LMC1の秋月電子での発売に合わせて、

電光掲示板プログラムを

GitHubで公開した。

これは、HSES-LMC1を一般(?)の電光掲示板として動作

させるためのプログラム。

表示内容をSDカードに記憶し、読み出しながら表示する。

Web経由で表示内容の編集ができる。

(使用可能なブラウザは chrome のみ)

2018年6月7日木曜日

WiFi LEDコントローラ HSES-LMC1の販売が

秋月電子で開始された。

で、それは良いのだが、秋月電子では 32x16 RGB LEDマトリックス

モジュールの販売が終了している。64x32のモジュールも扱う予定

らしいが、何か手間取っているようだ。

64x32のLEDモジュールは、最近、アマゾンで3,500円ぐらいで

売っている人がいる。

Lパラで買えば, P4が8,320円 P3が9,200円。

AliExpressに行けば$20未満で買えるのだが、

HSES-LMC1で動作保証しているのは、

弊社のものだけ。

アマゾンで 6,480円

2018年4月2日月曜日

Elecrow速し。 先週の月曜に注文した基板が土曜日に届いた。

5日で届いたことになる。

P-banでも5営業日だから、それよりも速い。

発送に安くて速い

OCS

が使えることが大きいと思う。

FusionPCBとかでOCSが使えるようにならないのが不思議だ。

2018年3月19日月曜日

hzeller/rpi-rgb-led-matrix付属の

動画再生プログラム

video-viewerを改造し、

動画ファイルを音つきで再生できるようになった。

前にも書いたが

フレームの遅れが蓄積されない

ように改造した。 変更点は、pull-requestを投げたいが、

まだ、ちょっと汚いのが悩みどころ。

音の再生は別プログラム(aplay)で

行っている。これも将来的には組込みたい。

2018年3月9日金曜日

ESP32のEthernet (有線internet接続)には、

当初から期待していて、

AliExpressに売っている

LAN8720 PHYモジュールを買ってみて試したが

上手く行かなかった。

原因は、ESP32のEthenetモジュールを使用するのに、

50MHzのPHYのクロックを GPIO0に入力する必要があること。

ご存知の通り GPIO0は、起動時にHighにしたり、

Lowにしたりすることで 通常起動モードと

ファームウェア書換モードの切り替えに

使用する。 つまり起動時に50MHzのクロックを

止める機能が必要になる。

実際、Olimexの

ESP32-GATEWAYボード

の回路では、そのようになっている。

その時はLAN8720 PHYモジュールの使用を諦め、

ESP-GATEWAYボードで実験を行い、

lwIPが動くことなど確認していた。

今回、ESP32でEthernetを使えるボードを

自分で作ろうと思い、調べ直すと

ESP32 arduinoに

ETH_LAN8720_internal_clockとか言う

サンプルプログラムがある。

GPIO17からPHY用の50MHzを出力できるらしい。

これならLAN8720 PHYモジュールを改造して実験できるかも

しれないと試したら出来たので報告する。

2018年3月6日火曜日

miniHDMI変換アダプタとUSB-microB OTGケーブル が届いたので、

Raspberry Pi Zero WHを動作させてみる。

Zeroは基板は極小だが、ケーブルを刺すと

そうでもなくなる。

ケーブルを

ケーブル・オーガナイザで固定してやると良い感じである。

Raspbianをダウンロード、

microSDカードに書込み

立ち上げたら、特に問題もなく起動。

キーボード、WiFiの設定を行い、

普通に使えるようになった。

その後、

hzeller/rpi-rgb-led-matrixをインストールし、

LEDマトリックスモジュールへの表示を試す。

表示はできるが、負荷が重い感じ。

動画の再生を行うと、はっきりと遅い。

やはり コア4個のRasberry Pi 3と比べると、

コア1個のZeroだと、余裕が無い感じだ。

表示も、多少、ちらつきが感じられる。

2018年2月27日火曜日

hzeller/rpi-rgb-led-matrix

を動かすための、

Raspberry Pi 用 LEDモジュール基板を組み立て、動作を確認した。

問題は特に発生せず、スムーズにLEDに表示できるようになった。

感想としては、よく出来ている。

Raspberry Pi 3 model Bで試した。

表示させているとCPU使用率80%とかになるのだが、

あまり重い感じはしない。表示もきれいだ。

各種フォーマット、各種サイズの動画を、そのまま

表示できるのも便利。 Raspberry-Piに慣れている人には

お勧めだ。

以下、もうちょっと細かい所感などを書く。

2018年2月24日土曜日

HackadayのSoftware Defined Television on an ESP32という記事を読んだ。

ESP32のI2S+DA出力でvideo信号を出力するプログラムだ。

回路は簡単。GPIO25とGNDをピデオ入力のピンジャックに

つなぐだけ。プログラムはArduinoのsketchで、

gitHubからダウンロード

できる。

プログラムを書き込むと本当に表示された。

びっくりだ。

思ってたのより凝ったデモなのに関心する。

2018年2月20日火曜日

ESP32をBluetoothスピーカーにするプログラム

ESP32_bt_speakerを更新した。

作成後、esp-idfが、かなり更新されたので、

いろいろと問題があるだろうなとは思っていたのだが、

手を付けずにいたのだが、

githubにissueついたので、

対応することにした。

2018年2月19日月曜日

アマゾンのタイムセールのお勧めか何かのメールで、

ケーブル・オーガナイザーを見かけ、購入した。

これは、

昔、欲しいと思ったケーブル・ドロップの同等品。

遠からず、ダイソーで発売されるだろうと思っていたが、

結局、ダイソーで見たことはない。

ケーブルドロップは、1本固定できて約$10。

ケーブル・オーガナイザーは5本固定できて666円なので

安いといえば安い。