|

写真日記

リンク集

旧コンテンツ

News,( US, UK)

はてなアンテナ

wikipedia

kick4wiki

kick4bbs

ジャパンネット銀行

ピンポイント天気

postMap

G-Tools

Kumaduino

うだうだ日記Index

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

うだうだ日記

前の90日分 | 次の90日分2001年3月22日 木曜日

仕事&テニススクール。 テニスは好調。 体重がすこし減ったからかも。

2001年3月21日 水曜日

忙しく仕事をする。 サンハヤトの2001年版カタログ到着。

2001年3月20日 火曜日

家でだらだら過ごす。 マンガを2冊読み、 Panzer Front bizでクリアできなかった面をクリアし、 なぜか『仕事がうまくいく人』の習慣 を読み終える。参考になる。実践せねば。 ▲ L-Card+のオプションでROM Board for LC というものが Laser5のL-Card+のページに出ていることを 教えてもらう。 ROM-ICE用アダプタが何物だかわからないが、 54,800円という価格では興味がわかない。 安いユニバーサル基板はでないのかなぁ。 あとコネクタも供給してもらわないと非常に困る。

2001年3月19日 月曜日

藤商に感光基板ほかサンハヤト製品を5,000円分程注文。 ▲ 夜、飲み会。飲み代は5,000円。 どちらの5,000円が価値がある? などと思ったりするが、どちらも楽しいので良し。

2001年3月18日 日曜日

プリント基板作成失敗! (涙) 1枚目は露光オーバーでパターンが薄くなってしまった。 蛍光灯スタンドで40分は長すぎるようだ。 現像液もすこし濃すぎる気がする。 2枚目は露光25分で濃さには問題ないが 一部フィルムが浮いてようでパタンが細くなる部分が発生。 100mm x150mmの感光基板を100mm x 75mm 2枚にに割るのに 折り曲げた際 基板をすこし反らしてしまったのが原因。 細いレジストペン(RP-4,5)があれば修正できそうだが 太いの(RP-1)しか持ってないし、コネクタが4個しかなくて 失敗できないので 今回は中止。 ▲ 100mm x 75mm の基板を買わなかったのは フジオカに100mm x 150mmしか在庫がないから。 共立に 100mm x 75mmの感光基板を注文して やりなおしだ。 ▲ ガラエポ基板が反っちゃうと PK-CLAMP程度では密着できまない。 サンハヤトにはこれ以外に 真空ポンプを使ったクランプもあるけど、 これなら大丈夫だったよう気もする。 そもそもガラエポ基板を反らせるのが悪いのだ が。 そういえば メンソレータムでフィルムを密着させて高密度基板を作る という記事がトラ技に載ったことがあった。

その記事を読みたくなったので、 トラ技の目次データをダウンロードして検索。 1999年3月号 勝部 正一郎氏の 『パソコンでアート・ワークし、 メンソレータムで密着露光! 実用プリント基板の手作り術』と判明。 読み直すと これはこれでいろいろ問題があるようだ。 (現像後、メンソレータムを除去する際に傷がつきやすいとか) みんないろいろ苦労しているのね。

同じ号に 渡辺 喜隆氏の 『市販の8mmビデオ・カメラを使用した CCDマイクロスコープの製作』という記事を発見。 微細加工の際に使用するマイクロスコープを 8mmビデオ+接写レンズで作ってしまうという記事。 市販のビデオカメラを使用すると、以下のメリットがあるそうだ。

面白そうである。そのうち作りたくなるかも。

2001年3月17日 土曜日

WinBoard |

|

|

2001年3月16日 金曜日

週末にL-Card+の拡張基板を作ろうと、 出社途中 フジオカに寄り、 感光基板、エッチング液、温度計(ストッパ付き)を購入。 いままではエッチング液にお湯を加えてやる方法で エッチングしていたが廃液が大量に出来てしまうので、 エッチング液をそのまま使う普通の方法でやる予定。 エッチング液をどうやって温めようか思案中。 とりあえず今回は湯煎か。 ▲ とか考えていると サンハヤトの製品がいろいろ欲しくなる。 専用のヒータ TH-100 (8,500円)とか欲しいなぁ。 卓上エッチング装置 ES-10(4,900円)+ セラミックヒーター KTS-125(6,900円)の方がいいかも。 新製品の ちびライト(7,000円)も良さそう。 ▲ あと、基板を切るのも面倒。 ハンドカッター PC-205(25,500円)かぁ。 電動糸ノコとか買った方がいいかも。

TH-100 8,500円 |

ES-10 4,900円 |

KTS-125 6,900円 |

PC-205 25,500円 |

2001年3月15日 木曜日

また fj.comp.dev.digital-cameraで情報入手。 小物を撮影する台として、 撮れるン台(98,000円)や ホームスタジオキット(285,000円)などがあるらしい。 それなりによさげだが高い。 リファー(38,010円)が安く見えて来た。

2001年3月14日 水曜日

どすぶいだにょ☆ |

「どすぶいだにょ☆」到着。 先週 虎の穴に注文していたもの。 Chanさんのディスプレイコントローラの製作記事など魅力的。 作りたい。 作りたいものリストは長くなるいっぽうだ。 いや、最近まじで短くなってない... ▲ 携帯Watchの おとなのおもちゃの今週のネタは ブラザー工業のP-Touch 9300pcだ。 こいつは他のアプリケーションからも 普通のプリンタとして使えるそうだ。 となると魅力的だなぁ。 36,800円かぁ。 ブラザーって地味だけど、いろいろ良い製品出してるよなぁ。

2001年3月13日 火曜日

天気が良く、暖かくて良い感じである。

▲

ホームセンターサンコーのチラシに

気になる商品発見。

ナシカ光学 暗視スコープ メーカ希望価格88,000円を19,800円、

全店で40台限りとある。春の防犯特集なのだそうだ。

買いはしないが(本当か?) 興味を憶え

暗視装置+価格で検索してみる。

どうやら 10万円ちょっとだせば

映画で良くみるような暗視装置を 本当に買えるようだ。

▲

検索結果のなかに「落札情報」というのがあった。

暗視装置一式を200万円で購入しているところがある。

go.jpドメインなので気になり調べてみると

仙台税務署だった。 ^_^;;

2001年3月12日 月曜日

L-Card+用ソケット |

|

|

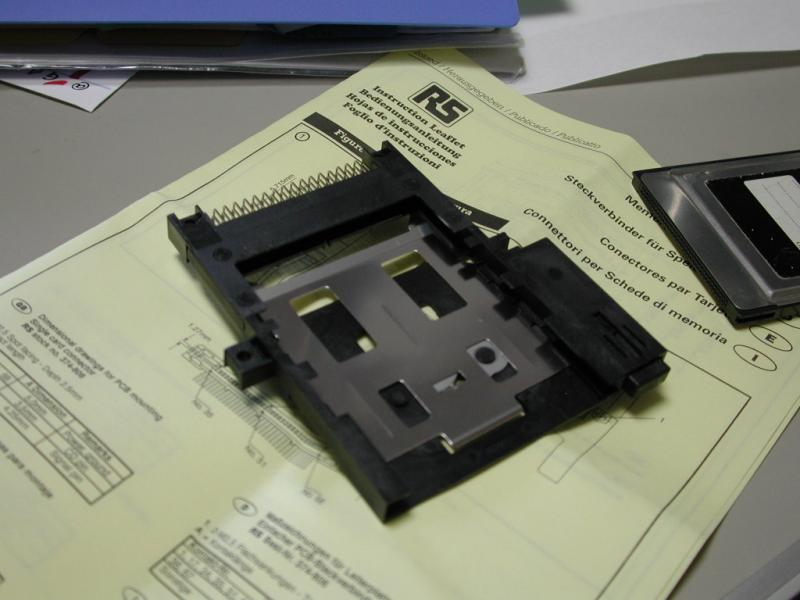

L-Card+のソケット入手!! といっても岡本無線から購入した分けではない。 岡本無線の見積りの結果は 単価450円の250個ロットで 納期は1.5〜2ヵ月とのこと。 450円×250 = 112,500円もかかるんじゃ なにもできないよ〜と関係筋に泣きついたら、 ソケットを4個頂きました。 ありがとうございました >関係筋の方々。 Laser5の方でも対策を検討しているそうなので、 拡張ソケットまわりの問題は近く解決されるはず。 期待しよう。 感光基板を作らねば。

2001年3月11日 日曜日

久しぶりに暖かい。 こういう暖かい日にマンガを読みながらお菓子を食べてると しみじみと幸せである。

2001年3月10日 土曜日

fj.comp.dev.digital-cameraで http://www.rakuten.co.jp/sd/のことを知る。 ここにはリファーという 写真撮影用証明器具を売ってある。 良さそうだなぁ。欲しいなぁ。でも38,010円はきついなぁ。 ケース(16,500円)も欲しくなりそうだし。 ▲ AKIBA PC Hotlineによると、 5インチベイサイズのマザーボードが2つ発売されている。 こういう小さいマザーボードで、自宅用の昼夜間サーバとか作ると よさそうな気がする。でも価格が高いなぁ。 ▲ フォトプリント V1.16リリース。

2001年3月9日 金曜日

Windows2000とUSBプリンタケーブル |

|

|

今日も寒い。 ▲ Windows2000 と USB Printer Cable ぷらっとほーむより到着。 Windows2000は、Windows-Meが不調なのと、 NT系の環境もひとつぐらい持っていないとまずいかなと 考えて購入。 でも、最近 Meの調子は良いので、 いつインストールするかは不明。 ▲ USBプリンタケーブルは安かった(2,900円)ので購入。 改造すれば電源付きデジタルI/Oポートになるわけだから、 いろいろ使えそう。 すぐに使う当ては無し。

2001年3月8日 木曜日

晴れなのに雪が降る。風も強い。寒い。

2001年3月7日 水曜日

"Rich Dad's Guide to INVESTING"のaudiobookのCD到着。 なんと3枚組で合計約3時間だそうだ。 ということは完全朗読版? 果して私はこれを聞くか!? ▲ CQ出版社のサイトに USBの本 「TECH I Vol 6 USBハード&ソフト開発の全て」 の発売が予告されている。 ▲ 目次を見ると インターフェース掲載の記事をまとめた もののようだ。 掲載されている記事の載ったインターフェースはだいたい 持っているけれど、まとまった物も買って置いた方が 便利だから買うことになりそう。 3月15日発売だが熊本で素直に入手できるかな? TECH Iシリーズだからそのうち手に入ると思うのだが。 ▲ この本に掲載されているUSBコントローラ4種類のうち、 手に入りそうなのは USBN9602だけというのも悲しい。 まぁでもこれが手に入るだけでも素晴らしいことではある。

2001年3月6日 火曜日

若松通商に 64MbitDRAMが入荷している。 3,200円。 嬉しい。使う当ては無いが買っておこうか。 ▲ 秋月ファンクラブというページで 秋月電子が 新商品のリクエストを募集していることを知る。 リクエストが多いものから検討するそうだ。 人のリクエストも見ることができる。 皆さんの興味の在処がわかって興味深い。 ▲ 夜、Visual C++のプログラム。 特にはまることも無く それなりに順調に進んだのだが、 終りが見えないので なかなか満足できない。

2001年3月5日 月曜日

L-Card+の コネクタの件で 岡本無線から連絡あり。 コネクタは1mmピッチのSMD(表面実装)だが、 なんとか半田づけはできそう。 購入は250個単位になるかも。 値段はまだ不明。 ▲ 秋月電子の ホームページって更新されなくなったよなぁ。 かわら版には毎週更新とか書いてあるのに〜 と思いつつも懲りずに見に行くと、 更新されている。 中を見ると販売予告!? 3月10日にPICNIC Ver2が発売、 サイズが2/3になり、安いケースに入れやすくそうだ。 ▲ PICNICってホームページを作成している トライステートの商品よね。 トライステートが秋月のページを製作し始めてから、 更新が激しく減り 不満。 北海道から秋葉原のネタを仕入れるのには無理がある、 ということか。

夜、 ドラマ「Hero」を見て、 Visual C++のプログラム。

2001年3月4日 日曜日

久々に本屋めぐり。Computown熊本本店と岩田屋6Fのリブロをまわる。 本は特に買わなかった。 気になっていた本をリブロでチェックできたのがヒット。 リブロはお気に入りでちょくちょく行きたいのだが、 私の生活圏から離れているのでなかなか行かない。 ▲ Visual C++のプログラム。 プロパティーシートのヘルプボタンを消す方法ではまる。 結局 フラグをセットするタイミングの問題とわかる。 ▲ 仕事でコーディングしているので、 自宅でもコーディングしても進みが悪い。 気分転換にもならない ...とか最近思う。 ハードやりてー。 今のVisual C++のプログラムが終われば自宅でプログラムは当分ないはず。 頑張ろう。 ▲ 村上春樹の 「シドニー!」読む。 村上春樹の小説は読めないけど、エッセイなどは好き。 ▲ L-Card+は コネクタを入手できるかが心配。 いろいろ問い合わせ中なのだが どうなるかな。 ▲ Panzer Front bizの記事面白い。

2001年3月3日 土曜日

共立出版の 雑誌 bitが4月号で休刊になるそうだ。 bitは高校3年ごろから大学院卒業するころまで読んでましたね。 いつ廃棄したのかなぁ。大学院卒業時かな。 昔は面白かったんですけどね、 技術雑誌の編集も難しいですね。 ▲ 事務所で Visual C++プログラムのリリース処理を しようとしたら、自宅作業分のcheck in抜けがあり コンパイル出来ない。ショック!

2001年3月2日 金曜日

ブッタンク |

|

|

夜、L-Card+の調査。 手持ちのRS232Cケーブルで接続しなかったのは、 ストレート接続だったからと判明。はずかし。 L-Card+付属CD内の文書をやっと読む。 kernelはFlash-ROMに書きこんであるそうだ。 書き換え方も書いてあった。 ということは、CFを使わないシステムも作れるということか。 でもまぁファイルシステムをどうするかの問題は残る。

2001年3月1日 木曜日

3月の状況 |

|

|

強い雨が降っていたので車で出社するが、 着いたときには ほとんどやんでいた。 雨だと駐車場も混むし、 この程度の雨なら歩いて通勤しないといかんねと反省。 それには雨の浸みない通勤靴と 大きめの傘が欲しいなぁ。 ▲ サミニと言う会社がバネのカタログ販売をやっていると 日経ベンチャーで読む。 すぐにバネが必要なわけではないが、ちょっと興味を持つ。 カタログのPDFファイル1.5Mbyteをダウンロードしてみる。

帰宅後、L-Card+の実験。 CFを抜いて起動しても Linuxはある程度動き、 root file systemをmountできずにkernel panicになる。 LinuxカーネルイメージはROM内にあるようだ。 もしかして、net-bootも可能だったりして...わかんないけど。 詳細はこのへんを御覧下さい。 ▲ いろいろ物資が集まり机の上がごちゃごちゃしてきたので 記念撮影(!?)

2001年2月28日 水曜日

L-Card+ 入手! |

|

|

なんと L-Card+到着。 「使ってみて宣伝して」ということで 関係すじから お借りしたもの。 正確にはL-Card+ TB(型番: LC+0216V01)ではなく L-Card+ DEMO(型番: LC+0216V01-DK)で、 インストール済みの64MB CFと232Cクロスケーブルと 10BaseTのクロスケーブルが追加されている。 電源を入れ、接続するだけであっさりLinuxが起動。 設定を変更するとtelnetからも接続が可能になった。 本当に簡単。問題のコネクタは 京セラエルコの 24 5015 064 105というもの 京セラエルコで検索をかけると取扱商社はたくさんみつかる。 まずは、コネクタの入手だね。 ということで L-Card+のページ作成。

L-Card+を自宅に持ちかえり試そうとするが動かなくて あせる。 事務所で動かしたときはLEDが光った記憶があるのに、 なにも光らない。凄くあせる。 結局 使用したRS232Cクロスケーブルがうまくなかったようだ。 LEDも10BaseTのケーブルをつないだら光ったし、 telnetでloginできた。 気をとりなおして消費電流を測定する。 状態で変化はするが、ログインプロンプトが出た状態で 85mAだった。 起動時、CFをがんがんアクセスしていそうな時(音がしないのでわから ない)で150mAぐらいだった。 2.3AのACアダプタが付属したので1Aぐ らい食うのかと思っていた。 これなら1600mAHの電池で20時間ぐらい動きそうだなぁ。

ああ、Visual C++のプログラムがまだ完成していない。まずいなぁ。

2001年2月27日 火曜日

久しぶりにレンタルCDを借りてCD-Rに焼く。

遅いと思うのは気のせい?

▲

KH IconStudio98をダウンロードして試す。

なかなか良さそうだが、送金しないと起動のたびに

コードを入力する必要があり面倒そう。

明日にでも送金しよう。

2001年2月26日 月曜日

モルフィー企画 USB-IO |

|

|

2001年2月25日 日曜日

Visual C++のプログラム進んではいるがなかなか終わらない。 今週も姪がきてドラクエ。

2001年2月24日 土曜日

朝、ネットサーフィン中 こんなものを発見。 3,980円でラジコンで弾を撃てるなんて ステキ! 品切れなのか、注文できないのが残念。

2001年2月23日 金曜日

秋月電子より部品到着 |

|

|

朝、ネットサーフィン。 産経新聞 2月23日朝刊によると、 中国政府が特定の歴史教科書検定の不合格を要求したしてきた そうである。 朝日新聞には どう書いてあるかと探すがみつからない。 産経新聞の社説「主張」によると 朝日新聞は不合格にしろと 圧力をかけている側らしい。 産経新聞いいっすね。 田中知事ダイアリーも面白いし、いっそ購読するか?

Laser5の名刺サイズのLinuxサーバ L-Card+ がついに 発表。 標準価格 38,600円。2月26日月曜日からの発売。 値段がはっきりしているのがいいなぁ。 ▲ 雑誌パトロール更新。 アスキー3月号追加。 ▲ 帰宅すると秋月電子から部品が到着していた。うれしい。 今日もVisual C++のプログラム。

2001年2月22日 木曜日

熊本県長洲町薬物混入事件でのTV報道を見て思う。 食べたのは全国版ではお好み焼き。 熊本ローカル版ではやきだご、 あるいはびんたやき。 やきだごはわかる。 分厚いホットケーキのこと。 びんたやきはわからないが、 同じようなものだろう。長洲の方言か。 お好み焼きは、全国的にわかるように それを翻訳したものなのだろう。 TVの全国版のニュースでは 地元民のインタビューを かなり意訳したテロップがついていたし なかなか楽しい。 やきだご、 びんたやきに見られる 言葉の荒っぽさが熊本の県民性らしい。 これも楽しい。 熊本の露悪趣味!? ▲ Visual C++のプログラム、少し。

2001年2月21日 水曜日

アイコンを作るのがうまくないので、 ソフトでも導入しようと KH Software Factoryのページ にたどり着く。 ここのアイコン集や N2さんのページを見たりすると感心してしまう。 とりあえず KH Iconシリーズを導入して修行してみよう。 ▲ おお、 PC-Watchにこんな記事( 大和哲の iアプリプログラミングをしよう)が掲載されている。 ASCIIにもiアプリプログラミングの記事があるし、 もうすぐ単行本も出るらしいし、 どんどんiアプリが動く携帯(つまり503i)が欲しくなる。 でも買っても iアプリプログラミングしている時間は無い と思う ... と自粛 ▲ SonyもMP3再生可能なCDプレーヤーを出した。 USB接続で CD-RWの書き込みもできる。 パスパワーじゃないけど、USBから充電するので、 ACアダプタ無しで利用できるそうだ。 とても エライ! ▲ カシオのラベルプリンタ EL-5000W はUSB接続のACアダプタ使用だけど、 わりとカッコ良く見える。これでプリンタドライバが付属し、 普通のアプリケーションからも印刷できれば魅力的なのだが。 ▲ Visual C++のプログラム、少し進む。

2001年2月20日 火曜日

秋月電子に部品注文。モルフィー企画のUSB-IOも1つ注文。 コンビニでアスキー3月号を購入。 ▲ PANZER FRONT bisをやっていて思うこと、 地図が欲しい。等高線の入った精細な地図が欲しい。 画面で見るのじゃなくてプリンタで印刷する。 それでじっくり作戦を検討できるような地図が欲しいのだけど、 PDFファイルとかで出してくれないかなぁ。 このページに地図のデータがある。 これに、高度のデータがあれば地図が作れるなぁ。 ▲ 帰宅途中 Software Design誌とUNIX MAGAZINEを購入。 ▲ Visual C++のプログラミング。意外に進んだ。頑張ろう。

2001年2月19日 月曜日

夜、雑誌パトロールを書く。 西村ロボットクラブのページを知る。 こういうページを見ると時代が動いて行くのを実感。 ▲ Visual C++のプログラムを少し書く。 こいつも早く完成させたい。 今週中にできるかな?

2001年2月18日 日曜日

CD-RとHDD取り付け |

|

|

今週も姪が来てドラクエをする。

2001年2月17日 土曜日

熊本Linuxユーザ会の定例会開催。 結構 盛り上がる。豊年満作はくつろげていいなぁ。

2001年2月16日 金曜日

STV610です。 |

|

|

事務所に6.3Gのディスクが1個余っていたのを思い出す。 自宅機の足しにしよう。 古いディスクの容量をみると 時代を感じてしまう。 ▲ LEGO VISION COMMANDが使っているASICって、STV610ですか? と聞かれたので 以前分解した時の写真を掲載。 STV610ですね。 このページにLEGO-Camって記載が増えているけど、 圧縮フォーマットがわからないので not supported now だそうだ。 残念。 ▲ ブックサービスより 『カーナビ使いこなしガイド』 到着。 予想通り 中身が濃い本。ゆっくり読もう。 ▲ 夜、6.3Gハードディスクを自宅機にとりつけ。 これでしばらくは安心か。

2001年2月15日 木曜日

ステップアップPCで15,800円(WinCDR付属)でのATAPI CD-R購入。 取りつけようとしたら、IDEのケーブルがなかったので、 クマデンで購入。900円。 WinCDRをインストールしなんとか書きこめるようになった。 しかし、空きディスクが800MBぐらいしかなく、不安。 10GのディスクをWindowsとLinuxで5Gづつ使用しているし、 最近 MP3データを蓄えはじめたので、仕方ないのかも。 いろいろ頑張って整理するより、20Gぐらいのディスクを買うほうが 簡単よね、きっと。

2001年2月14日 水曜日

メモリカードコネクタ到着 |

|

|

必要なSCSI変換コネクタはハーフピッチ50pin:ピンハーフ50pinのもので、 事務所にはやっぱり無かった。 エレコムのAD-HFPM(定価 3,000円)というのが該当製品らしい。 ケーブルはあるので2千円台のSCSIインターフェースカードを買うと 言う手もある。でも今後SCSI機器の購入予定は無いし、 SCSIハーフピッチ50pinって、マイナーになってしまった気がするし、 やっぱり15,000円のATAPI CD-Rドライブかなぁ。 今日は ステップアップPCの定休日だし、 決断は明日だね。 ▲ RSより メモリーカードコネクタ到着。 さすが 佐川のロケット便は早い! ▲ 夜、Visual C++のプログラム。

2001年2月13日 火曜日

朝、フジオカで半田吸取りワイヤ購入。 ▲ 昼、 RSにメモリカードコネクタ(PCカードコネクタ)注文。 ▲ 帰宅途中、トラ技3月号とLinux Magazine3月号購入。 Linux Magazineには Linux工房の海老原氏のインタビューが載っている。 ▲ 家でCD-Rを焼こうと 昔買ったSCSI-CD-Rドライブを持ちかえったのだが、 コネクタが合わない。はたして事務所に変換コネクタはあるか。 変換コネクタを買うより 15,000円位のATAPI CD-Rドライブを買ったほうが安いかも、などと考える。

2001年2月12日 月曜日

FPGAダウンロードケーブル |

|

|

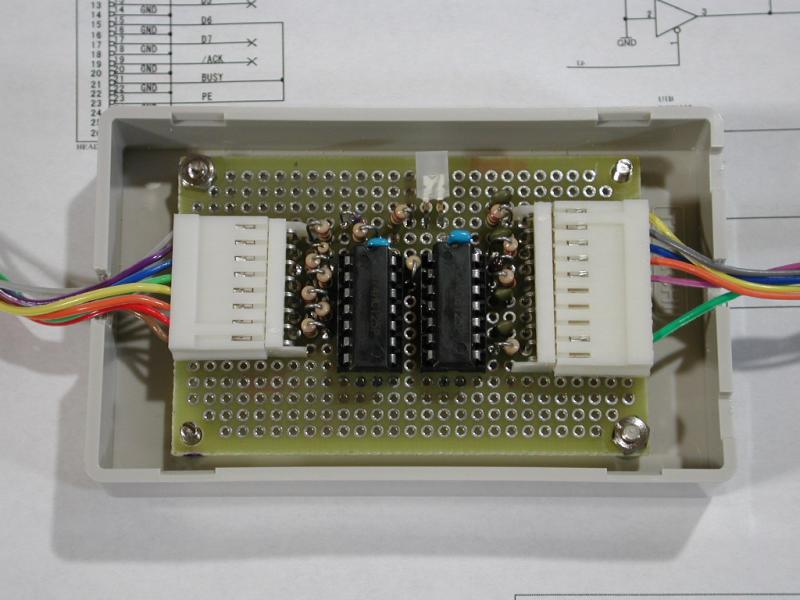

昼近くまで寝ていて、昼飯食べて、雨も降ってるし事務所に行こうか どうか悩んでいるうちに 姪たちが来て、 いっしょにドラクエをしてしまう。 ▲ 夜、昨日作ったFPGAダウンロードケーブルをケースに収め、 VHDLの記述をちょっと直すと、ちゃんと動作が変わるので 改めて感心。次のステップはまともなものをつくることだなぁ。 ということは 例のあれ? 細いハンダとハンダ吸取り線を買ってこな きゃね。Visual C++のプログラムも早く完成させなくては。

2001年2月11日 日曜日

XILINX用ダウンロードケーブル作る。 CMOS TTL2個の回路だが、保護抵抗等が多く結構面倒。 CMOS回路の活線抜刺なのにラッチアップが起きないのに感心。 あの電源ラインのダイオードの効果か。 昨日 ダウンロードしたFPGA開発ツールもインストール。 インストール中にディスクフルと言われて焦るが、 なんとか領域は確保できた。 夜、やっとケーブルが完成し、後閑さんのページを見ながら 初FPGAを試す。後閑さんのページはとてもわかりやすく、 順調に進むが、FPGAの書きこみの際でエラーとなる。 ダウンロードケーブルに間違いがあるようだ。 書きこみツールにバウンダリースキャンデバッグという機能があるのを発見。 これで バウンダリースキャンの信号のTDIとTMSの値を 設定して ハードのデバッグができる。 調べると2本とも配線ミスしていた。(汗)... これを直して書きこみ成功! 感激。

2001年2月10日 土曜日

CQ出版社のホームページで新刊をチェックする。 『カーナビ使いこなしガイド』 は @niftyのカーナビフォーラムマニアの協力を得て... とか書いてあるし面白そうだな と思うが 熊本でこの本見つかるかなぁ、探し回るのやだなぁ、 アマゾンにあれば送料無料 と検索するがみつからない。 CQ出版社の本は アマゾン等のオンラインブックショップでは 扱わないようだ。 ブックサービスでは扱うらしいが 検索にはひっかからない。 書名を入力すれば ブックサービスの人がCQ出版社にとりに行ってくれるのだろう けど ちょっと不安。 CQ出版社の書籍/雑誌も アマゾンあたりで扱ってくれないかなぁ、 オンライン通販向きだと思うんだけど。 ▲ 念の為、紀伊国屋書店熊本店に 『カーナビ使いこなしガイド』の 在庫を電話で聞いてみると 入荷したが売り切れたそうだ。残念。 注文すると1ヵ月ぐらいかかるそうなので ブックサービスに注文

夜、XILINXのサイトからFPGA開発ツールを一式ダウンロード。 ダウンロードケーブルの作成準備、基板上の部品配置検討。

2001年2月9日 金曜日

事務所のプリンター LP-9200Sが最近調子悪い。 用紙に黒々と縦線が入ることが時々ある。 トナーカートリッジを怪しいサードパーティのものにしたからかも。 (涙) 純正品は3万6千円とかするもんなぁ。 LP-9200SはA3の両面プリンタなのだが、A3サイズは必要無いので、 どこか安いA4両面ページプリンタを出してくれないかなぁ。 PDFファイルとか印刷する時、厚さが半分になるので、 両面は必須なのよね。トナーカートリッジの値段はA4じゃないとね。 ▲ 夜、Visual C++のプログラム。 機能を1つ追加。よしよし。

2001年2月8日 木曜日

PANZER FRONT bis. |

|

|

朝、自宅からWeb browsing。 CATVインターネットは朝だと早くて快適。 後閑さんのページで 「DDSとPICによる周波数特性測定器」発見。 カッコ良いなぁ。 やっぱりプログラムはCで書くよねぇ。 ▲ PANZER FRONT bis購入。 なかなか戦車の操縦が難しい。 その分楽しめそうだ。 ▲ Visual C++のプログラムのマージは無事終了。 よしよし。

2001年2月7日 水曜日

昼休みにアプライド熊本店に行っていると、 となりの中古専門店 アプアプ熊本店 がオープンしていた。 中には中古品やジャンク/バルクパーツがけっこうあった。 店もひろいし、わりと良い感じ。 アプライドの拡張は続く... ▲ PC用のパーツで、DIPピッチのコネクタ+ケーブル付きのLEDやSWが 売ってある。割と安いしそのうち使ってみよう。 ▲ 夜、Visual C++プログラミング。 今日ははまらずに進めた。 しかし!いじっているソースが最新ではないことに気がつく。 果たして無事にMergeできるか?

2001年2月6日 火曜日

帰りに本屋で 中村修二氏の 「考える力、やり抜く力、私の方法」を見かける。 ちょっと読んだら面白そうだったので購入。

2001年2月5日 月曜日

『ニッケル水素充放電器のページ』を書く。

いちおう終わったことにする。

こうやって書いてみると、未完成であることがよくわかる。

(汗);

▲

久しぶりに自宅で Visual C++をいじる。

コンボボックスの中身を数字順でソートしようとしてはまる。

OnCompareItem()とかCompareItem()など

いかにも使えそうな

関数があるんだもんなぁ。こいつらはオーナードローでしか

使えないらしい。

2001年2月4日 日曜日

1,770円の台車 |

ゲームショップで 鬼武者(7,900円)を 買おうかとしばらく悩むが買わな い。 2月8日発売の PANZER FRONT bisに期待。 つづいてナフコで 台車を1,770円で購入。 値段は安くても普通の台車である。 こんなに重いものがこんなに安いなんて....

2001年2月3日 土曜日

Game Watchに マルイの戦車の記事がある。 やっぱり面白そうだなぁ。 日教社に現物あるのよね。 ▲ おお、 このキーボードは新人教育用に良さそうですね。

2001年2月2日 金曜日

変換アダプタとMIC2550 |

|

|

共立電子よりUSBコネクタとピッチ変更基板 到着。 部品が到着したときが一番楽しいなぁ。 ピッチ変換変換アダプタにMIC2550を載せてみたのが右の写真。 載せただけ。半田付けはまだしていない。ちゃんとできるだろうか。 ▲ 充放電器の回路図を更新し、 『ニッケル水素充放電器のページ』を作り始める。

2001年2月1日 木曜日

最近Linux搭載のSBC(Single Board Computer)が目立つけど 簡単に移植できるのかな? そういうことは自分でやって見ないとわからないよね。 どうせ部品が揃うのには時間がかかるだろうから、 調達だけ始めてしまおうか、SH3とか手元にあれば 資料を真面目に読むかもしれぬと いろいろ考えるが メモリーの調達で詰まる。 64MのDRAMの入手のメドが立たない。 (若松通商は品切れのまま) こんなことなら FOXのキットの購入申し込みを しておけば良かったかな思いつつと FOX+SH3で検索して見ると 野田氏の 『Fox プロジェクト アマチアでも自作できる32ビットRISCボード 暫定版』 というページを発見。 インターフェースの記事とかで見たような 内容だけど、これだけまとめているということは単行本でも出るのかしら? 期待しよう。

などと思いつつ インターフェース2000年12月号の FOXの回路図を眺めていて、拡張バスは場所を喰うよなぁ。 何のI/O付けるんだい? ロボットなら AD,DAにディジタルIOくらいだよなぁ。 カメラどうしよう? みんなカメラはどうやって付けてるんだろう? と、 思いに耽る 昼下がりでした。 (仕事せんかい!)

帰宅すると、NiMH電池の充電はちゃんとできていた。 充放電器のプログラムを若干修正。

2001年1月31日 水曜日

昼休み散歩ついでに日教社(模型店)まで

タミヤの2001年版カタログを買いに行くが、

入荷するのは来月だそうだ。

▲

帰りにDos/V Power Report 3月号と

Rubyを256倍使うための本 極道編 購入。

RubyUnitで eXtreme Programmingを極めろ

だそうで、

RubyのTesting FrameworkであるRubyUnitについての本だそうだ。

とりあえず

XPのサイトというものがあることを知った。

Rubyは知らないのに256倍本だけ2冊も買ってしまったなぁ。

▲

夜、AVRのプログラムを書き、充放電器はほとんど完成した...

と思いたい。 一応、本体だけで充放電ができるようになったはず。

あとは、ゆっくりテストをしながら、資料を整理しよう。

2001年1月30日 火曜日

朝、ヒゲを剃りながら 最近肌がいたい、乾燥肌かしら などと思いつつ シェーバーを見ると、穴の一部が大きくなっている。 隣の穴と連結してしまったものが 4個程あった。 うーむ、なんで〜? とりあえず、替え刃を買って来よう。 fj.sys.ibmpcで Windowsキー + "e"でエキスプローラ起動できることを知る。 便利。 ▲ 昼休み、車で山田電機に行き、シェーバーの替え刃購入。 某メーリングリストで インターフェース3月号にAKI-H8に リアルタイムモニタをのっけ1/35 タイガーIのラジコンを コントロールしている記事が載っているという情報があったので これも購入。 読んでみると 船木陸議氏(RT-Linux関連書籍で有名)の のりのりの記事でした。 ▲ 夜、AVRのプログラム。今日は好調。 あとすこしで完成して欲しい。

2001年1月29日 月曜日

天気が良い。日も長くひところより暖かくなった気がする。 ▲ 夜、AVRのプログラム。 スイッチ周りのプログラムが快調で、 一気に完成するかと思いきや はまる (涙)。 どうもAVRASM Ver1.3のロケーションカウンタ周りのバグらしい。 ChaNさんのサンプルプログラムにコメントがあったので存在は 知っていたが引っかかっていなかったので忘れていた。 ロケーションカウンタの計算が面倒。 明日にでも計算用のPerlのプログラムを作ろう。

2001年1月28日 日曜日

ソーラー噴水 |

|

|

2001年1月27日 土曜日

朝、ボタン周りのプログラムをいじる。 だいぶまともに動くようになってきた。 ▲ 若松より PCカードソケットとソーラー噴水到着。 石川氏から教えてもらって知っていたけど、 PCカードソケットは高密度(0.65mmピッチ)のカードエッジコネクタ で使うのは大変そう。 やっぱりパーツコレクション入りか?

2001年1月26日 金曜日

夜、充放電器のプログラム。ボタン周りのプログラムを作る。 ▲ 朝まで生テレビで「なぜ日本は負ける戦争をしてしまったのか」を 議論していた。ちょっとだけ見たが、時代は変わったと思う。 日本の言論をチェックしている中国、朝鮮の担当者は さぞや胃が痛かったことだろう。 田原総一朗に 「日本の戦争」を書かせた小学館の功績は大きい。

2001年1月25日 木曜日

共立電子にUSBコネクタとサンハヤトの変換基板(SOT→DIP)を注文。 共立電子は少量の見積り依頼に丁寧に対応してくれるので 恐縮してしまう。 変換基板は MIC2250用。 なんとピン間0.65mm! 感光基板でも作れるかも知れないが、 エッチングが面倒だし、実験用なので注文。 ▲ 笑っていいともの テレホンショッキングのゲストは井上陽水。 CDのプロモーションなのか最近 陽水はメディアへの露出が多い。 井上陽水とタモリが話しているのは面白い。 ちからの抜け具合がここちよい。 ▲ 夜、充放電の条件を決めようと 秋月のNiMH電池に付属してきた資料を読む。

2001年1月24日 水曜日

う... 8cm角のケース用ファンって ステップアップPCに 800円で 売ってあるじゃん(涙)。 ものぐさせずにちゃんと調べとけばよかった。 反省。 ▲ 夜、雑誌パトロールに 最近購入した雑誌の表紙だけ掲載。 中身は週末にでも書こう。雑誌をもう一度読みなおすことになるの で、結構時間がかかるのだ。LinuxJapanも届いたのでこいつも掲載。 この号には私のLinuxでLEGOの記事が載っている。 次のネタは何にしよう...

後閑さんの充放電器と同じに 電圧測定時には電流を流さないようしてみる。 こうすると電池の内部抵抗や配線抵抗の影響を受けないのでgood。 よしよし、 こいつはCPUを使わないとやりにくい処理だぞ。 これでやっと 普通の充電器との差別化ができたかな。 ▲ あとは、メニューを4つぐらい({高速,低速}{充電,放電})用意して ボタンで選択してGO! ぐらいにして完成ということにしちゃおう! ▲ そもそもこの充放電器を作ったのは デジカメ(CoolPix990)用の NiMH電池を秋月で買った充電器で充電しても10分程度で充電終了し、 ろくに充電できなかったから。 1月9日に この充放電器の実験で7時間充電した電池を その後 CoolPix990に装備したら、いまだに使えていたりする。 実用品 (現実逃避だったという噂もあるが) のつもりで作り始めたが、こんなに時間がかかるとは思わなかった。 (いつもは、完成させてないから時間がかからない?) AVRのプログラムで時間がかかってしまった。 まぁその分AVRのプログラムに慣れたというのはあるが。 こんなに時間かかっちゃうと、どこぞに発表して元をとりたいと 思うのだが、わざわざCPUを積むメリットがいまいち見えない。 (CPU積んで賢くすると楽しそうという気分だけ で作った... しかし賢くするには賢いプログラムを かかなければならない、アセンブラで...) ケースも馬鹿でかくなってしまったし、 そのうち USB付のコンパクトな筐体に作りなおして パソコンと接続できて、ログもとれる充電器、なんちったら 完全に作りなおしだなぁ。USBを使えるようになったら また考えよう。 ▲ ということで頑張ってはやく完成させよう という話でした。

2001年1月23日 火曜日

仕事の打ち合せ前にアプライドに寄り、 ファンとモニターフィルター購入。 ファンは2,480円。それくらいするものらしい。 ケースは9,000円くらいなのにファンがこんなにするとは、 バラで買うから高いのか? それともケースのが安いのか? ▲ モニターフィルターを購入したのは 「あるある大辞典」を見て +イオンが気になってきた為。 モニター回りでは +イオンが発生し、血行がわるくなり 疲れやすくなるそうだ。 本当かどうかはは知らないが、私がモニターの前で 疲れているのは事実だし、 フィルターはイオン対策に効果がありそうな気がするので購入。 3,480円。特に問題がなければもう1台分購入する予定。 +イオンを打ち消すには 水が良いそうだ。 番組では霧吹きとかやっていた。 てーんで、 水物のオブジェを PCカードソケットのついでで 若松通商に注文。

夜、ファンの交換と AVRのプログラム追加。 ファンは当然だが静か。 充放電器は 経過時間と積算充電量も表示できるようになった。 だいぶそれっぽくなってきたなぁ。

2001年1月22日 月曜日

AVRプログラム中 |

|

|

自宅のパソコンのファンがうるさい。 起動してしばらくすると静かになるので放っておいたのだが、 いいかげんなんとかしようと外してみる。 CRC5-56をかけてみるが変化はない。 明日 交換用のファンを買ってこよう。 ▲ AVRプログラムのデバッグ。 電圧と電流が表示できるようになり ちょっと嬉しい。 しかしまだまだまだコーディングが残っている。

2001年1月21日 日曜日

アセンブラプログラマの気持ちになって祈り、 AVRのプログラムを書く。 コーディングは疲れる。デバッグの方が刺激があって楽。

2001年1月20日 土曜日

コジマ電機はもうなんかキライになっちゃったなぁ...

MDプレーヤを求めて電気屋を回る。 コジマ電機 熊本店の駐車場に入る際 警備員(のアルバイトの女の子?) に注意を受けて気分が悪くなる。 市内方向から駐車場に入るには、国道3号線を右折して入ることに なるのだが、事故が多い(?)らしく、左折して入るようにと 警察方面から指導が入ったらしい。左折で入るには どこかでUターンする必要があるし、ちょうど信号のタイミングが よかったので右折で入ったら 警備員に止められて注意を受けた。 「今度来る時は ちゃんと回って来て下さい」と 言われて「二度と来るか」と思う。 この店は構造が悪すぎる。 目的のMDプレーヤー Sony MZ-R900は 32,800円と高いので、すぐに帰る。 前回 来た時も感じ悪かったし、2打数2安打。 コジマ電機とは相性が悪いらしい。 ▲ つづいて ユニクロに うわさのモバイルバッグを見に行く。 最近大人気のユニクロは日曜日は第2駐車場までいっぱいで なかなか来れなかった。 2,900円のモバイルバッグは予想以上に よさそうだったので購入。 ▲ 激しくなる雨の中をヤマダ電機熊本南店へ。 Sony MZ-R900は なんと27,800円! 素晴らしい! とすぐに購入。 初めて デビットカードで支払った。

アマゾンより 「XPエクストリーム・プログラミング入門」 到着。 "Planning Extreame Programing"の訳本のはずが、 "extreame Programming explained"の訳本だった。 なんてこったい、 アマゾンのエディタレビュー間違ってるぞ。 まぁいいけど。

夜、AVRのプログラム。 16bitの演算や文字列への変換とかやりだすと さすがのAVRもしんどいなぁ。

2001年1月19日 金曜日

夜、充放電器 タイマー割り込みのプログラム。1秒毎にLEDを点滅させた。

2001年1月18日 木曜日

朝、 アマゾンで 「XPエクストリーム・プログラミング入門」 発見。 "extreame Programming explained"の訳本かと思ったら "Planning Extreame Programing"の訳本だそうだ。 とりあえず注文。 ▲ 昼、 シリコンハウス共立にPCカードソケットの在庫をFAXで問い合わせる。 そのあと googleで 「PCカードソケット」を検索したら 若松通商で販売しているのを 発見。。 見た記憶があるのだが見つけることができなかった 幻のPCカードソケット。 メモリのコーナにあったとは。 ▲ 夜、充放電器に32KHzの水晶(RTC用)とLEDを半田づけ。

2001年1月17日 水曜日

アマゾンより "Rich Dad's GUIDE TO INVESTING" 到着。 これは、ベストセラー 『金持ち父さん貧乏父さん』の続編。 同書のCDブックが目につき 通勤途中に聞くのも面白いかも、 本もあると聞き取れないときに便利よねと 両方注文したら本だけ先に来た。 (CDブックは3月発売だった、がび〜ん) CDが来たらMDに録音して聞くために ポータブルMDプレーヤーを買おうと思ってたりする。 最近の英語学習の本にはCD付属のもの多いので いろいろ試せそうだ。 ▲ 雑誌で ソニーの携帯 SO502iWMの広告を見る。 携帯で60分音楽を再生できれば MD持ち歩かずに済むし便利、 私の携帯はP501iでモノクロだし折り畳みではないし、 1年は経っているので機種変更もいいかも、 問題は 値段だよな 64MBのマジックゲート(メモリースティック)付属だから安くないよな と ドコモショップに電話して聞くと 機種変更で 4万3千円 だそうだ。 とほほほほ、思い付きは あへなく消えて行ったのでした... 2万円ぐらいのMDプレーヤーを買おう! MDLPだ! ▲ 夜、充放電器のスイッチの配線をする。

2001年1月16日 火曜日

今日は雪は降らなかったが、寒い。 ▲ 夜、充放電器いじる。 動作がおかしいとおもったら配線が1本外れていた。 なんてこったい。 半田付しなおすとちゃんと動いた。 早く、残りのプログラムも作って終りにしたい。

2001年1月15日 月曜日

雪積もる。 数センチだが熊本でこれだけ積もるのは数年ぶり? 道路もしっかり凍結していて、転倒する自転車多数。 車は慎重運転で大渋滞。チェーンを装着した車も多数。 わたしは徒歩で出社。フジオカに寄り部品を買う。 ▲ 夜、充放電器の追加ケース加工を行い、配線も完了。 あとは実験とプログラムの仕上げとケース加工の仕上げ。 先は長い!?

2001年1月14日 日曜日

朝から板金工作。 ボケていて、左右を間違えて穴をあけてしまう。 修正でさらに穴をあけ、底面は穴だらけ。 基板、部品をとりつけ 改めてでかいと思う。 ヒューズケースが無いので配線は先延ばし。 ▲ 昼間外出するが寒い、天気はいいのに雪が舞っていたりする。 しかし積もる気配は微塵もなし。

2001年1月13日 土曜日

寒い、会社から帰るとき 車のフロントガラスが凍り付いていて 前が見えない。 車が温まるまで待たされてしまった。 ▲ 充放電器はいよいよ明日ケース加工だ。 あと少しで完了だ。 次は何しよう? いろいろ部品の手配もしようかな。 FPGA評価基板を使ってみようかな。 で、今日は久しぶりに雑誌パトロールを 書いた。

2001年1月12日 金曜日

衝動買い3品 |

|

|

プラットホームから衝動買いの品届く。 インテルのUSB顕微鏡QX-3と USBシリアル変換アダプタと (IPv6の?)カメ。 このカメのぬいぐるみには 「KAME Project http://www.kame.net」 というタグがついている。 公認カメ? IPv6と何の縁もないけれど、とりあえず購入。 ▲ 夜、ビールを飲みながらトラ技とLinux Magazineを読む。 トラ技には懐かしや岡村廸夫先生 (と勝手によばせていただきます) のお名前が。最近見ないと思っていたら, こんなことやってたんですね。

2001年1月11日 木曜日

シャーシプラグ |

出社途中 フジオカで AC100Vのシャーシプラグ (と言うのだそうだ) 、スペーサなどを買う。 3日連続で寄ってしまった。 AC100Vのシャーシプラグは パソコン関連でACケーブルが沢山あるので便利。 穴開けは面倒だが良く使う。 しかし250円もする。 どこかでまとめて安く買えないものか。 と言ってもせいぜい10個ぐらいだけど。 ▲ 夜はなにもせず、早く寝る。

2001年1月10日 水曜日

出社途中 フジオカでケース YM-250を購入。 ついでに 部品ケース ホーザンのB-10と2SC1815Yも購入。 ▲ 夜、定電流回路を調べる。 オシロスコープで見ると数MHzぐらいで発振していた。 おそろしや。 2SC1815を使い定電流回路をオリジナルの回路に戻す。 これで電源回路の容量(1A)ぐらいまで普通に流せるようになった。 ▲ ケースに基板等をならべ、配置を検討。 板金加工は週末だな。

2001年1月9日 火曜日

|

起床後、充電をとめる。 7時間ぐらい充電した事になる。 電圧の変化を gnuplot でグラフにしたのが右の図。 ノイズが0.1Vぐらいのっているが、 電圧はそれっぽく変化している。 10時間充電したら、完了間際の電圧変化が見れたかな? そのうち試してみよう。 いろいろ試せるのはいいけれど時間がかかるなぁ。 気長にやろう。 ▲ 出社途中 フジオカでケース購入。 小さめなのでちゃんと収まるか心配。 ▲ 仕事中に ぷらっと オンラインで衝動買い。 金曜日には届くかな。

帰宅後、購入したケース(YM-200)に充放電器の基板を納めてみるが 小さすぎた。明日 1サイズ大きいケース(YM-250)を買って来よう。 ▲ ADのノイズ対策をSleep Mode Noise Cancelerも 含めていくつか試したが効果はあまりなし。 ▲ 電池の電流-電圧特性を計ったところ、300mA超あたりから 定電流回路が不安定になることが判明。発振しているみたい。 特性から充電時の抵抗は約3オームぐらいと判明。 この中には配線や電池ボックスのバネも含まれている。 ちなみに電池は4本直列。 高速充電で1Aぐらい流すと無視できないなぁ。

2001年1月8日 月曜日

キャスター台製作 |

プリンタを載せ移動 |

プリンタをキャスター台に載せ、移動。 良い感じ。

夜、AVRいじる。 Linux上のPerlプログラムから充放電器を操作できるようになった。 とりあえず充電プログラム(?)を作り、 電圧をはかりつつ、 0.1C(160mA)で10時間充電してみることにする。 ん? 10時間と言うと 明日の出社時間に なっても終ってないことになるなぁ。 ADコンバーダにノイズがかなりのっている。 V-refやAVccをVccに直結しているので当然ではある。 この辺を改善する前に、Sleep Mode Noise Canceler という機能も試してみたい。 ▲ 160mAの充電でも定電流回路のトランジスタ(2SA1940を使用)は かなり熱い。 電源が12Vで電池が6Vぐらいだから (12V-6V) * 0.16A = 1 W ぐらい。 ちゃんとした放熱器が必要そうだ。 PentiumIII 800MHz付属のやつが余ってけど、 ケースに収まるかどうかが問題。 ▲ 電流-電圧特性とか取って、電池の内部抵抗も計ってみたい。 電池ボックスのバネは鉄だから、結構 抵抗があるという話もあったね。

2001年1月7日 日曜日

AVR NIMH充放電器 |

|

|

またキャスター台をつくる。

45cm×50cmの板にキャスターを4個つけただけのもの。

電動ドライバーのおかげで簡単に作れる。

事務所のレーザプリンタLP-9200Sを載せる予定。

2001年1月6日 土曜日

AVRのプログラムデバッグ中。 性格がいいかげんなせいか なかなか思うように動かない。 アセンブラプログラムだけどprintfデバッグ みたいなこと ができるのが救い。 Chanさんの AVRプログラムライタ プログラム AVRSSは使いやすい。 徐々に動くようになってきたが、ADコンバータとLCDディスプレイが まだ動かない。

2001年1月5日 金曜日

後閑さんのページを見ていて PIC16F877応用NiCdバッテリ充放電器のページがあるのに 気がつきショックを受ける。 でも細かいところはダイブ違うなぁ。 ともかく私のも早く完成させよう。実用品だし。 ▲ AVRのプログラムコーディング完了、 デバッグ開始。

2001年1月4日 木曜日

仕事始めで車で事務所に向かうが道はやたらとすいている。 世間はまだ休みか? 事務所は思った通り冷たい。 年賀状を投函するついでに藤崎八旛宮に初詣。 柏手の打ち方がわからん。 おみくじを買う。 *大吉*。 よしよし。 おもうがままになるそうだ。 ●失物(うせもの) 高いところにあり。 憶えておこう。

夜、AVRのプログラムをしようとするが、 TVを見て 溜まった雑誌を読んでいたら時間がなくなった。 今年もTVは鬼門、ラジオを聞こう! ラジオと言えは昼間 FMKに まさきゆかが出ていた。 帰省中だったらしい。

2001年1月3日 水曜日

体調も戻ったので Ruby邪道編にあったRubyでExcelのデータをいじる実験を行う。 Win版Rubyのインストールは簡単にできた。 Excelファイル中の文字列を抜き出す実験を試みる。 Rubyは慣れないので Active-Perlで試すが、上手くいかない。 Rubyで試すとすんなり動いた。 Rubyのプログラムを参考にPerlのプログラムを修正すると、 こちらも動くようになった。 PerlやRubyでExcelなどをいじるのは、なかなか面白いが 上手くまとまった資料がないのがちょっとつらい。 その辺を整理しながらやると面白いかもしれない。

夜、こたつでノートパソコンを使いAVRのプログラムを書く。

AVRのアセンブラは書きやすい。

各ポートのデータレジスタ、入力ピン、入出力設定レジスタに独立して

アクセスできるのは便利。

2001年1月2日 火曜日

昨日食べ過ぎで不調。 ごろごろしてすごす。

2001年1月1日 月曜日

完成したFPGA実験基板 |

|

|

充放電器 |

|

|

年が明け、TVを見ながら半田づけ初め。 後閑さんのページにある FPGAの実験用基板 が ほぼ出来たところで寝る。

お年始廻りも終え、酔いも醒め机の上の整理。 FPGA実験基板と充放電器が鎮座している。 ここでFPGAに手を出すと充放電器が未完成のままになってしまうので、 FPGA実験基板はしばらく保留ということで、そこらにあった 透明ケースに入れる。

2000年12月31日 日曜日

製作途上のFPGA実験基板 |

|

|

FPGAの実験用基板の作成。

感光基板を現像材をよく攪拌せずに基板を投入したところ、

激しいムラがあったのか一部のパターンが薄くなってしまう。

レジストペンでの修正も考えたが、もういちど作りなおした。

その後もPLCCのソケットの向きを間違えたりしたが、

なんとか修正できた。

製作途中で 酒が入り 20世紀はここでおしまい。

2000年12月30日 土曜日

ロボコンマガジンNo.13到着。よしよし。 ▲ 悲しい事に今日も仕事。 みんな休みだと思うとよけい疲れる。 下の階が休みのせいか いつもより冷える気がする。 気分転換にシュレッダで書類粉砕。 ▲ 夜、自宅で正月用(?)にコタツと無線LANカードをセットアップ。 AVRのデータシートを読む。

2000年12月29日 金曜日

シュレッダ購入 |

|

|

夜、ニッケル水素充放電器いじる。 なにもわからないまま AVRプログラマとサンプルプログラムを ChanNさんのホームページから ダウンロードし、 アセンブラはatmelから ダウンロードし、アセンブル後 プログラムを書きこんだら すぐにサンプルプログラムが動いて驚く。 あすはAVRの勉強をしよう。

2000年12月28日 木曜日

帰り本屋で

いしいひさいち 「女(わたし)には向かない職業2(なんとかなるわよ)」

購入。こんなん描いてたんだぁ。

▲

ニッケル水素充放電器の半田付ほぼ終了。

明日からはAVRのプログラミングだ。

2000年12月27日 水曜日

事務所 机配置変え |

|

|

夜、ひさしぶりに ニッケル水素充放電器の半田付。

2000年12月26日 火曜日

ひのきの模型工房の新作 ドイツ1号戦車F型は コンバットサウンドも内蔵し なかなかすごい。 ▲ ミツワモデルのパワーBB戦車陸上自衛隊90式B10−1は リモコンだけど3,500円でBB弾が打てるそうだ。 BB弾の発射機構が3,500円だと思うと安いような気がする。 ▲ BB弾+発射機構で検索してみると、 BB戦車愛好会というページを発見。 これも なかなかすごい。 マルシンのUZI 13,800円かぁ。 CDのケース割っちゃうほどのBB弾発射機構は恐いなぁ。

モルフィー企画 USB-IOのLinux driverを入力もできるようにし 整理して公開。

2000年12月25日 月曜日

ということで ロボコンマガジン年間購読を申し込んだ。 ▲ 自作USBアナライザは次々と問題が見つかる。 設計が不完全だったということで仕切り直しを検討。 FPGAとUSBトランシーバを使って作り直そう。

2000年12月24日 日曜日

WLAR-L11-L到着。 ThinkPad535に 無線LANカードをさして使えるようにしようととして 苦戦する。 pcmcia-csの最新版を入手しコンパイルしようとするが、 Linuxのkernelのソースを展開してなかったので kernelのダウンロード/コンパイルから行うことになる。 ThinkPad535は4〜5年前に買ったもので Pentium120+メモリ40M。 最近の機種と比べるとコンパイルが遅い。 なんとかkernelとpcmcia-csをコンパイルして動作させるが pcmcia-coreモジュールロード時にundefined symbolが出て 動かない。なんとか ソースを修正し動くようになった。

ロボコンマガジンの最新号(No.13)がまだ手に入らない。 いつも置いてある本屋を探してまわっているのだが見つからない。 売れてしまったのか、入荷しなくなったのかわからない。 年間契約すべきなのかもしれない。

2000年12月23日 土曜日

無線LANカード購入 |

|

|

USBアナライザはさらに74LS74追加。 手持ちの部品でやっているのでなかなか苦しい。 問題はいろいろ発見され修正されているのだが、 なかなかちゃんと動いてくれない。

前の90日分 | 次の90日分