|

写真日記

リンク集

旧コンテンツ

News,( US, UK)

はてなアンテナ

wikipedia

kick4wiki

kick4bbs

ジャパンネット銀行

ピンポイント天気

postMap

G-Tools

Kumaduino

うだうだ日記Index

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

うだうだ日記

前の90日分 | 次の90日分2001年6月20日 水曜日

ひさびさに、L-Card+の拡張バスの信号を 自作ユニバーサル基板を使って調べる。 ネットワークを使っていると、拡張バスの信号も 結構動いてくれる。 ▲ さて、次は FPGAを使ってI/Oポートを作ってみよう。 拡張バスにクロックは出ていないそうなので、 発振子ものせないといけない。

2001年6月19日 火曜日

雨が断続的に降る変な天気。 ▲ 夜、飲み会。 ▲ 最近、自宅での作業が進んでいない。 暑くなってビールばかり飲んでいるせいか... 反省しよう。

2001年6月18日 月曜日

ビールを飲みながらPCで作業。危険だ... ▲ 田中外相 アメリカ アーリントン墓地に顕花.... アーリントン墓地に参拝(?)しておいて、 小泉首相が靖国神社に参拝するのは反対するのか.. とからんでみたり.. ▲ Illustratorで図を描いてみる。 グリッドを設定すれば tgifみたいに絵がかけるぞ。 よしよし...

2001年6月17日 日曜日

自宅のWin2K環境でTeXを使ってみる。 思ったより、ちゃんと環境ができていて ちょっと驚く。 TeX使うためにLinuxで起動し直す必要はなさそうだ。 ▲ ROBOCONマガジン No.16 到着、表紙の富士通のロボットがカッコ良い。

2001年6月16日 土曜日

事務所のあるマンションでも、 KCNのCATVインターネットを使えるように なったそうだ。 ちらしが入っていた。 1Mbpsで4,900円/月(ケーブルTV無しの場合)。 今はフレッツISDNなので、 ほぼ同じ値段で 64K→1Mbpsに移行というのも魅力的。 まぁ、特に困ってはいないし、ゆっくり考えよう。 ▲ 新たなるロボット競技、 ROBO-ONE (ロボットのK-1なわけですね) というものが始まるということを知る。 どんな感じになるか楽しみ。 個人的には 2足より4足の方が面白そうだと思ってたりする。

2001年6月15日 金曜日

帰宅時、本屋で 村上ラヂオ 購入。 ▲ ERを見る。幸せ。

2001年6月14日 木曜日

照明といえば、 リファー ということで、 久しぶりに SD写真電気工業 のページを見に行く。 と、 蛍光灯専用リファーというのが 発売されている。 値段も従来のモノより安くなっている (38,010円(税込)→31,000円(税別)) し、 多少(?)暗くなるが、 発熱量が少ない (300W → 23W) のも嬉しい。 欲しいなぁ。 ▲ どうせ雨だろうと テニススクールを休むが、 雨は降らなかった... 天気予報は当たらないが わたしの予想もあたらない... 月曜日も同じパターンだったのよね... 悲しい。 ▲ 夜、自宅機のWin2K環境に このページ を参考にしながら、TeXをインストール。

2001年6月13日 水曜日

小物用照明ライト! |

|

|

今日の思いつき! 白色LEDをLEGOで固定したもの。 小物撮影時の照明用。 ちなみに、LEDはブロックで挟んだだけ。 接着はしていない。 結構明るいが、照明範囲が狭め。 フィルムケースにLEDを数個固定し、 3脚にも取り付けることができるようにするといいかも。 白色LEDは15mA定電流ダイオードとのセットを 秋月電子から400円で購入したもの。 ▲ それにしても、 秋月電子のホームページの更新が少ないのは悲しい。 トラ技の広告を見た方が情報が新しい。 昔の、頻繁に更新していた あのころの姿に もどってくれないかなぁ... ▲ 秋月のページにバナー広告を載せている 現品.comの方が なんか秋葉っぽくて面白い。 何か注文してみようかな。

2001年6月12日 火曜日

|

こんな感じで作る予定 |

|

|

|

今日も、L-Card+用自作ユニバーサル基板をいじる。 信号名を jww (jwcadのwindows版) で描き、 ラベルシートに印刷し、はりつける。 こういう寸法の決まった作画にはjwcadは便利。 ▲ さらに シングルラインのICソケットを12Pin×8列装着。 これで、信号の観測が簡単にできる。 FPGA実験用基板で憶えて以来、よく使うようになった。 写真でソケットに指しているケーブルは サンハヤトのJUMP WIRE、ブレッドボード用のケーブル。 ▲ 次は、コネクタに出ている信号を まともに調べてみよう。 クロックが出てないのよねぇ。なにかするとでるのかなぁ。 FPGAで使いたいので、クロックが欲しいのだけど...

2001年6月11日 月曜日

L-Card+ユニバーサル基板 |

4枚で$99+$15(送料) |

|

|

|

事務所に来ると、クロネコヤマトのご不在連絡票が2枚。 さっそく電話して、再配達を依頼。 ▲ 昼前に、基板到着。 受け取り時に消費税を500円払うが、 価格は $99 + 送料 $15と 爆安! 帰宅後動作チェックだ! といっても、電源関連のショートさえなければいいのだが.. ▲ 部品が揃って来たので、 次の展開 (気が早すぎる?) のために FLEX10K30の144Pin TQFPの値段を ヒューマンデータに問い合わせると アッ!と言う間に返事が来て 驚く。 アルテラ製品はすべて寄り寄せ可能、 FLEX10K30A (EPF10K30ATC144-3)が8,000円だけど、 ACEX (EP1K50TC144-3)は4,100円でお得ですよ、 と有難い情報を頂く。 5万ゲートクラスかぁ。腕が鳴るなぁ。前職を活かせるか?

帰宅時、 トランジスタ技術7月号と 「なぜ、この人たちはお金持ちになったのか」 を購入。 ▲ トラ技では、 CPLD設計の連載が始まっている。 流行なんですね。^_^; 赤松さんの PCIボードの製作記事もある。 次号の特集は「実践入門 ロボット製作」だそうだ。 AAFARM Yamamoto氏の原稿ってこれなのね。 ▲ 本の話題をもうひとつ。 「聞く技術」が人を動かす。 多くの実例(悪い会話例と良い会話例)があり、 実際的で良かったです。お勧めします。 わたしにも役に立つはず。 また読み直す必要はあるなぁ。 7つの習慣をひとつも思い出せない今日この頃...

帰宅後、L-Card+用ユニバーサル基板をチェック。 電源のショートなどはないようだ。 コネクタのフットパターンが若干ずれている。 全長 31mmに対して、0.3mmぐらいずれている程度なので、 半田付けはできるが なぜだろう。 Gerberファイルの精度不足か? 次は気をつけなければ。 ▲ コネクタを半田付け、再度 電源ショートが無いことをチェックしたあと、 L-Card+へ装着。 電源投入で無事起動できた。

2001年6月10日 日曜日

UPSのTracking情報によると、 土曜の午後6時と今日の午前10時配達したが、不在だったとある。 ガーン.... 確かに昨日は 午後5時頃帰ってしまった... 明日、受け取ろう! ▲ 回路図入力を少々行う。 WinDraft(回路図エディタ)がよく落ちる。 セーブは一瞬だし、頻繁にセーブすると落ちないし、 10分おきに自動セーブされるので、 大きな問題にはならない。

2001年6月9日 土曜日

基板はまだ届かない... ▲ ユニクロでディパック購入。 2,980円。 (インターネット通販だと 2,900円) 迷うぐらいポケットがある。通勤用。 実は ユニクロのブリーフケースも持っている (使っている...)。 ▲ カメラのキタムラで また 3脚購入。 1,680円。

2001年6月8日 金曜日

郵便小包で届く |

とりあえずモノクロカメラ |

|

|

|

UPSのTracking情報によると、 基板は アンカレッジを発ち 大阪へ向かっているらしい。 手元に届くのは月曜日ぐらいかな。 ▲ 昼、 AMAZON Electronicsから CMOSカメラモジュール到着。 値段は $75, 送料は郵便小包で$12と安くて嬉しい。 ▲ カメラモジュールはカラーのデジタル出力だが、 モノクロのビデオ信号も出力されている。 とりあえず、電源をつないぐと、写った。 思ったより、画像は細かい。 ▲ 夜、UPSのTracking情報を見ると 午後7時14分に大阪の税関をでている。 ということは明日着くかも...

2001年6月7日 木曜日

UPSのTracking情報によると、 pcbproに発注した基板は 現在 カルフォルニアのオンタリオにあるらしい。 ▲ 事務所で FLEX10Kのデータシート (日本語版 ver4.02 142ページ)を 印刷したら、最後にピン配置も掲載されていた。うーむ。 ▲ 祝、コンフェデレーションズ・カップ 決勝進出。 ▲ 回路図を少し描く。

2001年6月6日 水曜日

朝、 WinDraft-PXのライセンスコード届く。 www.pcbpro.comの状況報告メールは来ない、が UPSから荷物発送のメールが来た。早いねぇ。 ▲ オリンパスのCAMEDIA C-1が良い感じで欲しいなぁと思っていたら、 C-100というのが発表になった。 世の変化は激しい。 ちなみに、今 持っているデジカメはCoolPix990。 こいつは重くて暗いので、もっとお手軽なカメラも欲しいと言うわけ。 C-100は単3アルカリ電池で1万枚以上撮影可能ってマジ? ▲ WinDraftで、USBアナライザ2号の回路図入力を開始。 まずは、FLEX10K10やDRAMなどの部品シンボル作り。 FLEX10K10のピン配置の資料が見つからずにちょっとさまよう。 アルテラの日本語サイトにはなく、英語サイトに見つかる。 この資料により、84-Pin PLCCのFLEX10K10には VCCIO端子が無く、 3.3Vと5Vのレベルコンバータとして使えないことが判明。 USBアナライザでは関係ないが、 L-Card+拡張ボードの方では使いたかったのでちょっとショック。 とりあえず、XC95108を3.3Vで使用して凌ごう。 いずれは 144Pin TQFP や 208Pin PQFPのFLEX10K10/20/30も使いたい。

2001年6月5日 火曜日

www.pcbpro.comより状況報告のメール届く。 現在 製造中で 明日出荷予定だそうだ。 ▲ 昼、 イーコンビより ホワイトボード 19,980円 届く。 昨日注文したもの。 福岡からなので翌日配達で嬉しい。 東京からだと、早くても翌々日配達になってしまう。 調子にのって、コピー用紙1箱も注文。 これを配達してもらうと嬉しい。 よしよし。 ▲ 夜、WinDraft-PX (ピン数無制限版 $495)を注文。

2001年6月4日 月曜日

サトー電気より |

ELISshopより |

|

|

|

朝から www.pcbpro.comに 基板を発注。 実際にWebからExpress1で注文すると、 必要とされるファイルが準備したものと違う。 苦労して作成した図面もREADMEファイルも必要ないようだ。 よくわからないが、ftpでファイルを送り、注文を完了。 ちゃんと受理されるか? 値段は4枚で $100ちょっと、だから安いなぁ。 ▲ サトー電気に、注文の品の件を電話で問い合わせる。 品切れのものがあったので、遅くなったが 6月2に発送したそうだ。今日ぐらい届くかな?

ということで、帰宅したら届いていました。 ELISshopに頼んだ4M DRAM (470円×8個) も届いていました。 これで USBアナライザ2号の部品がそろってしまった。 回路図を描かねば。 ということは WinDraft-PX (ピン数無制限版 $495)も必要か。

2001年6月3日 日曜日

まぁ、やっぱり日曜日はあまり活動しない。 自宅機にAcrobatとIllustratorをインストールして、 WinBoardの出力をpdf経由で取り込み、Illustratorで 基板の図面を描いてみる。なかなかきれいに描けた。 ▲ ひさしぶりに姪とドラクエ。

2001年6月2日 土曜日

www.pcbpro.comに出すデータを準備する。 GerberファイルとExcellon drill fileはなんなく出せるが、 Drawings(図面)をできればGerberファイルで出せと書いてある。 いろいろ試すが WinDraftでは出せそうにない。 PDFでもいいと書いてあるので、明日 Acrobat+Illustratorで なんとかしよう。 ▲ サトー電気とELISshopからいまだにものが届かない。 注文したのはELISshopが5/17、サトー電気が5/18? なんか変なもの注文しちゃったかなぁ。 来週電話してみよう。

2001年6月1日 金曜日

humblesoft.comのホスト移行完了。 humblesoft.com宛のメールもちゃんと届きます。 ▲ Jin Satoさんの MINDSTORMS情報局の電子工作掲示板で、 デジタル出力のCMOSカメラを AMAZON Electronicsから購入可能、 という話を知る。素晴らしい。 で、すぐ注文。 ▲ 発作的に 地図ソフト Mapfan.netを購入。 ホームページへの引用も可、というのが気に入った。 年間使用権 3,200円は高いか、安いか?

2001年5月31日 木曜日

humblesoft.com宛のメールが届かないのは、

サーバの設定が変わった為で、ちゃんと対応すれば届くよ、

と 同じレンタルサーバを使用している人に教えてもらう。

しかし、レンタルサーバの会社から来たメールにある

パスワードを入れても、設定のページにログインできない。

なんてこったい!

▲

明日から6月、このうだうだ日記にも

また1ページが追加されるのね、

去年の6月は何やってたんだろう、Dread Castで大戦略とかやってる、

掲示板とかまだ生きてるのかな... と見るとそこで

『DC版大戦略2001』なる文字を発見。

調べると 4月26日に発売されていたらしい。

前の『アドバンスド大戦略』は、面倒で諦めてしまったが、

今度はどうだろう。とりあえず買い?

アドバンスド大戦略2001のホームページは こちら→

http://add-dc.dricas.ne.jp/

▲

夜、Winboardをいじり、

L-Card+の拡張ユニバーサル基板のパタンが完成。

あとは、

www.pcbpro.comに受け入れてもらえるファイルを作りだ。

2001年5月30日 水曜日

う、humblesoft.com宛のメールが届かない。

しばらく調子がよかったので、安心していたらまたこれだ。

こんどこそ、サーバを移行しなければ..

△

夜、ドラクエのあと WinBoardをいじり、

コネクタ周りの配線を開始。

いじいじと配線をしているのが意外と楽しい。

はやく完成させて

www.pcbpro.com

朝早く目が醒め、Winboardをいじる。

△

サトー電気とELISshopから、

なかなかモノがとどかない。

△

ドラクエをやって、TVを見て寝る。

やる気が起きなかったので、

ドラクエVIIをやって、早めに寝る。

自宅機 Win2Kの設定の続き。

Meadowのフォントの設定がやっとまともになる。

WinBoardもインストール。

あと 3.3Vのレギュレータが届けば、

パターン設計ができる。

朝、

ヨドバシより

デジカメ ( Coolpix990) 用 ワイドコンバータ WC-E63 到着。

木曜日に注文したもの。 2晩で来るんだから優秀よねぇ。

サトー電気とElisShopは まだか?

朝から自宅機Win2Kの環境整備。

Meadowのデフォルトのフォントが大きすぎる。

フォントの設定の仕方がよくわからない(面倒)。

▲

夜、Win2Kの環境設定の続き。

Meadowのフォント設定、WinCvsの設定などを行う。

Meadowのフォントの設定はまだちょっと不満。

WinBoardのライセンス届く、

早速 自宅の Win98機に設定して、350ピン以上でもセーブできることを確認した。

と、ここまでは良いが、WinBoardを終了させて、再度起動すると

Win98ごと固まってしまう。うーむ、

事務所のWin2Kで試すと問題無い。

自宅機もWin2Kに変更か!

Win2Kは、安定してるし、割とコンピュータぽい

(^_^;)

ので 気に入っている。

帰宅すると秋月電子に注文した部品とLinuxJapan7月号が届いていた。

▲

LinuxJapanの「Linuxでロボットを作る」連載の著者は東北大学の熊谷氏。

って、

AAFARMのBBSでよくみる「くま」氏ですね。

今月の中身は、素のLinuxで処理を周期的に実行させる話...

て聞いた事あるなぁと思ったら、昨年の

ロボティックス・メカトロニクス講演会

(熊本であった)の チュートリアルで熊谷氏の話を聞いてましたです。

▲

LinuxJapanがどんどんハード寄りになってきてと楽しいなぁ。

▲

自宅機にWin2Kをインストール。

OSのインストールはすぐに済んだが、

自分の環境にするのに たくさん(?)のソフトを

インストールしなければならないので大変。

せめて、ソフトのリストでも整理しておけば次回楽なのに

と毎回思う。

(^_^;)

IVEXからメール。

昨日 注文時に入力した住所も郵便番号も照会できなかったので、

FAXで注文書を送ってくれ、だそうだ。

海外から私のクレジットカードの住所/郵便番号を照会すると

どんな答えになるのだろう。ちょっとわからん。郵便番号も

5桁だったりするのではなかろうか。 ということでFAXを送る。

▲

事務所からバスで帰宅する。

事務所には4年近く通っているがバスを使ったのは初めて。

事務所の前を時々走るバスが 自宅の近くを通るらしい

のには気がついていたのだが、

2時間に1本ぐらいしか走らないし、

コースが遠回り

(交通センター経由)

だし 乗らなかったのだ。

でも、45分の徒歩通勤疲れてきたし、いざという時(?)に

使えたら便利だろうと、時刻表を調べてついに乗ってみた。

すると、速い (20分) し、

安い(200円)し、

空いているし、

冷房までついていた、

ということで 今後使うようになるかも。

▲

Linux Japanのホームページによると、 7月号から

Linuxでロボットを作るという連載が始まるそうだ。

どんな記事だろう、楽しみだ。明日には届くかな。

IVEXに

WinBoard PX

( ピン数無制限版 ) を注文。

といっても、購入するのはパスワードだけで $495。

Webで注文できるが、処理は人手?

送られて来るのは next bussiness dayらしい。

▲

L-Card+のコネクタに出ている信号を調べる。

信号レベルは当然 3.3V。

拡張基板には 5Vしか渡らないので、

3.3Vは自前で作ってやる必要があるらしい。

拡張ROMボードを調べるとLCX245とか載っている。

Webで調べてみると、5V tolerantな 74*245だそうだ。

よくわかんないが3.3Vのレギュレータも載っているのだろう。

▲

3.3V/5Vの混在回路って 間違えるとラッチアップとか起こしそうで

ちょっと恐い。経験も無いので

どんなICを使えばいいのかもよくわからない。

(FLEX10K10にまかせるつもりだけど)

トラ技で特集して欲しいなぁ。

今日の

産経新聞 の

産経抄 にある

アメリカ大統領に靖国神社に参拝してもらおう、

というアイデアに感心する。

産経抄では、初夏の夜のゆめ として紹介しているが

実現したらいいなぁ。

▲

WinBoardでL-Card+の拡張基板のパターンを描いてみる。

どうやら 回路のピン数は700ぐらいになりそうで、

わたしの350ピン制限版では作成できないことがはっきりした。

まぁ無制限版が必要ということよね。

値段は WinBoard + WinDraftで $990。

Data Dynamicsで

IVEX COMPLETE PROを 129,000円で売っているけど、

Gerber Viewerって必要なのかな?

あいかわらず日曜日は何もしない。

ひたすら寝て過ごす。

出社途中、

それがぼくにはたのしかったから

と

くりやのくりごと

(文庫でない方は

こっち)

購入。

▲

最近、本の話題が多いのは、

電子工作関係があまり進んでいないという理由もあるが、

本当は

アマゾンのアソシエイト・プログラムの せい。

レポートで リンク毎のクリック数とかも見れて、結構 楽しい。

で、リンクを増やしたくなっているわけ。

▲

くりやのくりごと 読了。 面白かったです。

日本外交官、韓国奮闘記

を読む。 著者との見方の違い(わたしは右寄り)も感じるが、

それなりに面白い。知識も増えた。

▲

どうやら 田中真紀子 外相は

親中嫌米であるらしい。

困ったもんだ。

田中角栄の クチの悪い娘 に過ぎないのか。

加藤紘一氏も親中派 (中国シンパ? もっとすごい?)なのよね。

▲

親北朝鮮な政治家も与党内に多いというのは、

朝鮮統一の戦慄

に詳しい。

タイトルは過激だが 内容はクール。

▲

夜 ER Vを見る。幸せ ^_^;

USBアナライザ2号に向けて部品発注開始。

まず、

ELISshop にDRAMを発注。

あと

秋月電子と

サトー電気 向けに それぞれ注文書作成。

明日、発送予定。

▲

以前 購入していた、 AKI-H8/3664キットを組み立てる。

安い(2,000円)し、なかなか使いやすそう。

ラジコンのサーボが欲しくなって来て、

広告目当てで ラジコン雑誌を買って来る。

日本橋RCセンターとか

通販で買えるところがいろいろあるようだ。

1700円ぐらいのサーボを何個か買って見ようか。

▲

アルミ板も肉抜きするとイメージが完璧に変わる。

KHR-02ver1.1LW

は エラクかっこ良い。

ロボットのキーテクノロジーは板金加工か?

こんな加工手段がどうころんでも手に入りそうもないのが悲しい。

▲

動画(7.7MB)

も凄い。 自宅のCATV(1Mbps)からだと割に軽く見れる。

こんなのが作れるなんて、ひたすら感心してしまう。

仕事にいそしむ。

田中真紀子外相がアーミテージ国務省副長官との会談を

すっぽかしたというニュースを聞いて(遅い?)

なんか聞き覚えがある名前だと思ったら、

「海の友情 米国海軍と海上自衛隊」に

アーミテージ氏が国防次官補であったころの話が載っていた。

(p.207〜) 海軍兵学校の出身、ベトナム戦争で危険な任務に従事、

映画ランボーのモデルであるというまことしやかな噂もあるそうだ。

したいことはいろいろあるのに、だらけて過ごす。

▲

L-Card+拡張ROMボードの写真を撮る。

空母のようでなかなかかっこいい。

メッシュ部分にFLEX10K10を乗っけてみようと思ったが、

幅が1列足りないことが判明。残念。

L-Card+の拡張ROMボード をお借りする。

L-Card+に拡張ボードを載っけた状態というのは

なかなかカッコ良い。

ロボット用の安い拡張ボードとかできると良いなぁ。

▲

阿川尚之著 「海の友情 米国海軍と海上自衛隊」を読む。

デジタルオシロでのUSBアナライザ1号改の解析は大成功。

FIFOの扱いを間違っていることが判明。

回路修正の結果、SETUP, IN, OUT等のパケットもちゃんと

表示されるようになった。

こうなると、早速 USB機器を作ってみたくなる。

まぁ、USBアナライザ2号もUSB機器なのだけど。

▲

しかし、まぁ デジタルオシロは予想以上に強力であった。

あるとデジタル回路のデバッグが別世界のように楽。

借りてるうちにもっといろいろ作ろう。

▲

で、また前言撤回。

LCDのオシロも良い。

とても薄くて 置き場所に困らない。

寿命がちょっとぐらい短くても許すかも。

でも、どれくらいなんだろうなぁ。

バックライトとか5年くらいで切れちゃんじゃなかろうか。

AAFARM山本氏の犬小屋

(日報の左の推薦図書のbk1へのリンク)

に刺激をうけて、

アマゾンのアソシエイト・プログラムに参加してみる。

うだうだ日記中の書籍のリンクに アソシエイトプログラムの

私のIDを埋め込みました。

そのリンクからアマゾンに行って書籍を購入すると、

わたしに紹介料が入ります。

^_^;

いくら入るのかはよくわかりません。

面白そうだから、リンクを辿って購入してみよう!

^_^;

ちなみに

アマゾンへのリンクは4月の日記に 10件、3月の日記に4件の

あります。

▲

アマゾンと言えば、

お友達紹介プログラムで 500円のギフト券をもらっていたのを

思い出した。期限は 5月24日まで。

何を買おう

...と言いながら、アマゾンへのリンクを出現させるわけだ!

...アマゾンの術中にはまっているだけのような気もする...

で、

XPエクストリーム・プログラミング実行計画を購入。

ギフト券の使用も簡単でした。

▲

素晴らしいことに デジタルオシロ

(テクトロのTDS220 100MHz 2CH)

を貸していただけることになった。

大感謝であります> N氏。

さぁ USBアナライザ1号改の進展は如何に!

他の作業をしたいのに、

USBアナライザ2号について考え込んでしまう。

CPUとメモリの両方に接続するのにPLCC84のFLEX10K10だと、

I/0が59本で足りない。

将来的には144Pin TQFPあたりを使うことにして、

今回はなんとか84ピンでごまかして使おう。

DRAMを売ってるところを探そうとさまようが

若松通商以外なかなかみつからない。

64M DRAMのデータシートは

Hyundaiのサイトで発見。

16MDRAM以下は古すぎるのか見つからない。

NECと日立のDRAMが

エルピーダ

に移管され、 エルピーダには現行品種のデータシートしか

(まだ?)置いてないというのも

つらいところ。

▲

某氏より 安い(95,000円)USBアナライザが発売されたことを教えてもらう。

http://www.aubit.co.jp/

なかなかよさそう。

(ちょっと悔しい... ^_^)

USBアナライザを使いたい人はこちらを使うように。

もっと安いアナライザが欲しい人は気長に待つように...

^_^;

▲

エリスショップ

で 4MのEDOを単価470円 8個単位で売っているのが

目を引く。 メーカーはG-Linkとあるがどこ? と思って調べたら

台湾でした。ホームページは

http://www.glinktech.com/

GLT44016-40TC 0.8mmピッチ、

エリスショップからも一度買ってみたかったし

データシートもあるし いいかも。

▲

自宅で使用しているCATVインターネットが

256Kbpsから1Mbpsに増速したらしい。

PDFファイルをダウンロードしてたら 転送速度 76KByte/Sec とか

出ていた。朝なら本当に 1Mbpsでるかも。

でも、接続するとき若干待たされる感じがするのよね。

今のオシロスコープは大学入学時に購入した 10MHzのもの。

もう20年以上使っている。

(歳がバレる ^_^;)

次のオシロスコープを買ってこれをまた20年ぐらい使えば、

ほとんど一生モノよねぇ。

ちょっとぐらい奮発していいオシロスコープを購入しても

いいのかも...と

恐ろしいことを思いつく。

でもそうなると、LCDを使用したものはちょっと買えない。

20年ももつとは思えないから。

▲

仕事で必要になりExcel VBAの本を2冊購入。

いつもながらのどろなわである。

USBアナライザ2号の構成を考える。

CPUは AKI-H8の3048Fと3067Fのどちらにするか悩む。

秋月のAKI-H8/3067Fキットはピンヘッダが50PINしか出ていない。

CPUのバスは出ているのだろうか?

いずれは 3067Fをチップで使用したいが、

まだ実験機なので 100milピッチのユニバーサル基板上に組みたい。

FPGAはFLEX10K10,

RAMは

若松通商で売っている

64M EDO-RAM。

うーむ楽しそう。

サンハヤトの変換基板や 3.3Vのレギュレータも要るなぁ。

3箇所に発注だ。

▲

Jin Satoさんの

マインドストーム情報局を見ているうちに、

Digi・Keyという

パーツ屋さんにたどりつく。カタログ(PDFファイルだけど)が充実

していてなかなか楽しい。

FPGAのフィッティング後の回路での論理シミュレーションを

行って見ると動作がボロボロ。

(汗)

タイミング関係でいい加減な部分が多数みつかる。

clock schemeに基本的な混乱があった。

(まともに考えていなかった)

▲

昼から事務所へ。

連休中 メールがプロバイダーのスプールに溜るのが

耐えられなくなったため。

3日で115通、3.7Mbyte溜ってしまった。

プロバイダーは

biglobeで、

最大 999件/20Mbyteまで大丈夫らしい。

▲

FPGAの回路を修正する。

かなりまともに読めるようになった。

しかし、まだあやしい。

DATA0/1とACKパケットしか見えない。

ACKパケットが長すぎる。

ackパケットの後にINパケットがくっついている場合が

あるような気がする。 うーむ。

昨日のテニスのせいで、足がパンパンだ。

▲

FPGAの新しい回路のVHDLを作成し、書き込み実験。

論理シミュレータのおかげで、話が具体的になるので 設計が楽。

ぐずぐず作業したにもかかわらず、動作させるところまで進んだ。

▲

USBの通信を読み込ませてやると、SYNCフィールドを読めている

パケットもあるが、読めてなかったり、正体不明だったりの

パケットも結構ある。

読み込んだパケットの解析プログラムをPerlで作ってみる。

ついに作成中のFPGAの回路(USBアナライザになる予定)で

SYNCフィールドとパケットヘッダを確認できた。

まだ、テスト回路だが これで(ある程度)安心して

本番の回路設計に入れる。

▲

FPGAが気に入った。やめられませんなぁ。

家具のアオキより 事務所に

アーロンチェア到着。

ふっふっふ。

ついに買ってしまった。

価格は税別で 116,500円。

送料 1,050円と消費税込みで 123,375円。

明日から連休なのが残念。

調子がよければ自宅用にも買う?

▲

この日記のページの構成をちょっと変更。

まだ、試行錯誤中。

FPGAの回路を検討していて詰まる。

FF2個の簡単な回路のはずなのだが、

設計手順模索中という感じ。

FPGAの回路の回路図を WinDraftで描く。

FPGAだと端子位置を自由に決めることができるので

回路図がシンプルになる。

で、作業開始。既存回路の改造なので 比較的簡単。

改造完了する。

朝から嘉穂無線へ行き、じっくり在庫をチェック。

いやまぁほんとびっくりするくらい在庫がある。

サンハヤト製品をあそこまでそろえている店は他に知らない。

チップ抵抗まで売ってある。

レゴのパーツ(ターンテーブルやチェーン)も売ってある。

でも買ったのは ネジ(3φ x 4mm, 3φ x 6mm)と 3mmナット

を各200個とプラ棒。

Robocupを見に福岡工大へ。

百聞は一見に如かず。

見ないとわからないものですね。

大変、興味深い。

小型機リーグへの参戦を本気で考える。

▲

夜、Robocup関係者(?)と飲み会。

楽しかった。

▲

福岡泊。

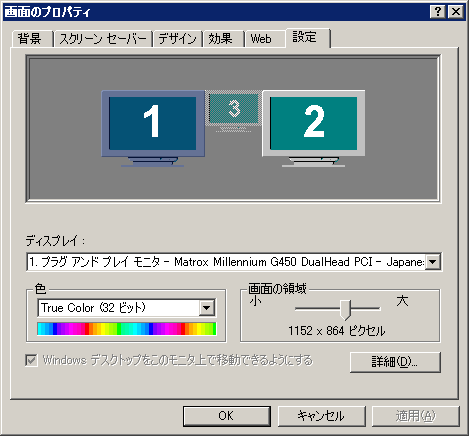

デュアルヘッドにして以来、

Windows-Meがリソース不足で不安定になることが

よくあるので Windows2000インストール。

安定するかな?

▲

ヒューマンデータより

FLEX10K10とXC95108到着。

▲

明日は

robocupを見に 福岡だ!

JR九州のホームページに

時刻表を見にいったら、

経路探索機能で 到着時間から 乗り継ぎの電車の時刻が出た。

便利になったねぇ。

事務所の郵便受けに KCNのチラシ。

5月から CATVインターネットが増速し

256kbpsが1Mbpsになるそうである。

さらに2Mbpsのプレミアムコースも 月額 10,000円から 4,600円に

値下がりするそうである。

自宅で使っているCATVは 実測で 朝 256kbps, 夜 128kbpsぐらいしか

出ていない。朝は速くなりそうだが、夜は本当に早くなるか?

もっとも 事務所のあるマンションではCATVインターネットは使えなかった

はずだけど変わったのかな?

▲

L-Card+もあるし、CATVでどれくらい速度が出るのか測定して見ようか。

ヒューマンデータに

FLEX10K10とXC95108を注文。

すぐに使うわけではないが、

手元に現物があると資料も真面目に読める。

消費税+送料込みで 7,120円。

現在 実験に使っているのはXC9536なので

回路がすぐに容量オーバーするのではないかという不安も

購入の理由。

▲

GNU Autoconf/Automake/Libtoolの本 購入。

これで configureスクリプトも恐くない!?

FPGAの実験、

簡単な回路はちゃんと動いているようだ。

さて次はどうしよう。

Microdrive到着。

これでL-Card+のセルフ開発環境を構築できる。

セルフ開発環境用のケースでも作ろうか。

L-Card+は小さいからEtherのケーブルに引っ張られてしまうのよ。

▲

帰宅すると、絵葉書が届いている。

その追伸に

IBMのMicroDriveはL-Card+に入りません

と恐ろしいことが書いてある。

そんなことは買う前に言ってくれ

と思いつつも、MicroDriveをL-Card+に刺してみるとちゃんと入る。

L-Card+用のファイルシステムを作成しMicroDriveに書き込んで

電源をいれるとCFと同じように立ち上がる。

買う前に聞かなくてよかった。

▲

FPGAの実験回路をいじる。

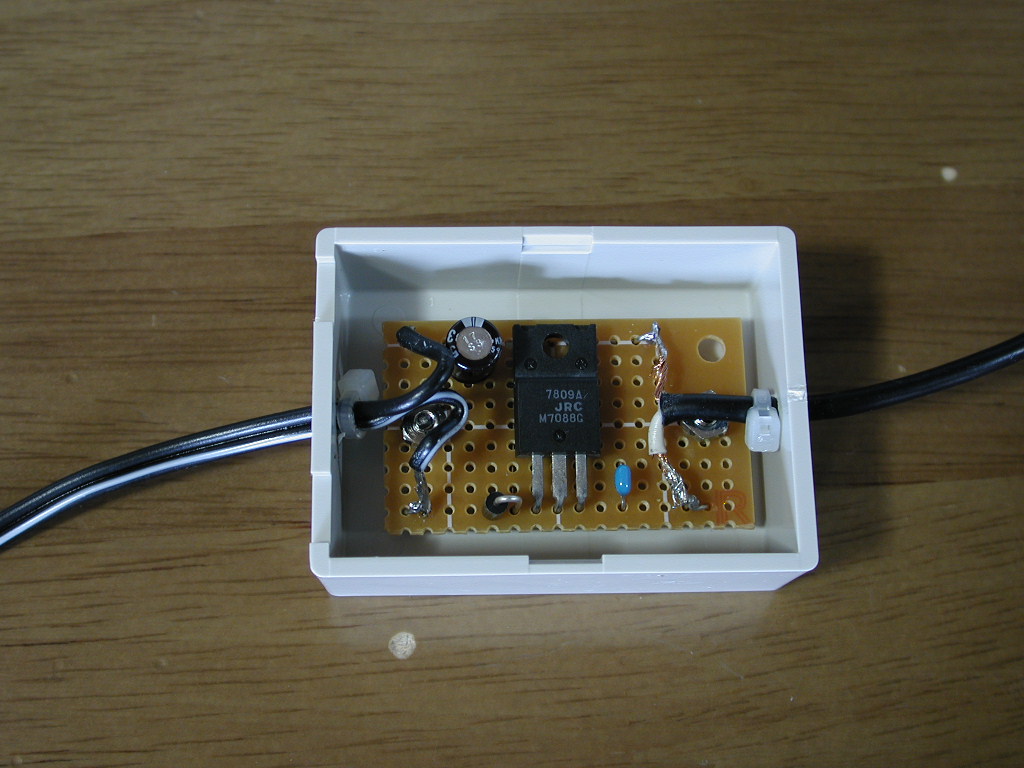

携帯TVの電源をカーバッテリーからとりたいから調べて、

と頼まれたので調べる。

TVの電源は 9.5V 500mAとある。

電池6本でも動くらしいので、電源の幅はありそう。

レギュレータが入っているだろうから、

そのままカーバッテリーにつないでも動くんじゃないかと

思いながらも、安定化電源につないで調べてみると、

11Vぐらいまでは普通に動くのに、12Vにすると

電源がプツンと切れてしまう。

電源を切り、電圧を下げると回復する。

なんか電圧監視回路が入っているようだ。

結局 7809で 9Vの定電圧回路を作る。

▲

FPGA/USBの実験用の回路を作る。

これでいろいろ実験できるぞ。

L-Card+のオプションとして、

拡張バスのコネクタが発売されると教えてもらう。

該当のページを見ると確かにオプションに L-Card+拡張CN というものが

追加されている。標準価格がオープン、というのがなんだが、

素晴らしい。素晴らしい。

大変素晴らしい。

大感謝 >関係者の方々。

昨晩は 混んでいたのかダウンしていたのか自宅から

CATVインターネットに接続できなかった。

インターネットに接続されていないとできないことが多いのに驚く。

で、朝から VR4181のマニュアルをダウンロード。

30Kbyte/secぐらいでかなり速いとは思うのだが、

ASDLなら、1.2Mbps = 150Kbyte/sec なんだよなぁ、

とか思う。常時接続を始めて1年も経っていないのに、

世の中の変化は激しい。

▲

帰宅後、L-Card+をいじる。

なんとか、LEDを点灯できるようになった。

同様の方法で、他のI/O (AD/DA等)もいじれるようになるはず。

これで、いよいよ ロボットを作り始める?

とりあえず 福岡での

robocupを見てからはじめよう。。

▲

土曜日の熊本Linuxユーザ会

の定例会での発表の準備をする。

VAIOの外部ディスプレイのテスト、Magicpointのインストール。

mpeg_playのインストール、いろいろすることがあるが、

なんとかなりそう。

Laser5に、

「L-Card+でMicroDriveは使えますか」と

メールを出したら、

「きちんと確認はしていませんが、使えています」という返事が

すぐに返って来たので、

shopIBMに

MicroDrive 1G (税別 46,500円)を注文。

▲

デュアルヘッドでWindowsとX-windowsを同時に使えるようになったの

は良いが、ClickToFocusに慣れない。

Internet Explorerを更新後 Muleにカーソルを移動し、C-n,C-pを打ち、

プリンタダイアログや新規ウィンドウが開きまくって困る。

某メーリングリストで何とかならない?と質問したら、

Tweak-UIのX-Mouse機能というものを教えてもらった。

早速インストールしたが便利。

Microsoftもやればできるんじゃん、てな感じ。

L-Card+でinsmodを動かそうとしているのだが、

なかなかうまくいかない。

依然としてエラーがでる。

linuxceメーリングリストなどを読むと、ちゃんと動いているらしい。

何が問題なのだろう。

▲

そういうことを調べるためにも、

セルフコンパイル&デバッグ環境がほしいなぁ。

NFSでもいいのだけど、MicroDriveとか使いたいなぁ。

▲

ロボコンマガジン No.15到着。

西山一郎氏の「H8/300H Tinyを使ってみよう」

という記事が面白そう。

▲

insmodが動かない件をさらに調査。

クロスコンパイルした elfファイルのシンボルの数を示すパラメータ

の値が少ないことが判明。 理由はわからないが、

obj_load.cで 大きな値をいれたら、insmodできるようになった。

しばらくは、これでしのごう。

FPGA用にVHDLを書き、論理シミュレーションをする。

まだ簡単な回路だが、なんとか思いどおりに動くようになる。

10年以上ぶりに論理シミュレーションをやったような気がする。

パソコンで ちゃんと動くんですからたいしたもんだ。

▲

FPGAに回路を書き込み、実験する方法を検討。

▲

電子部品が溢れて収拾がつかないので、

大き目の部品棚とか欲しくなってきた。

でも、高いのよね。

とりあえず、ホームセンターにキャスター付の整理棚でも見に行こう。

出社前、紀伊国屋書店に寄ると

「最大効果!」の仕事術

という本が目に付いた。

先日購入した

なぜか『仕事がうまくいく人』の習慣と同じデザインだったからだ。

仕事がうまくいく人の習慣は面白かったし

効果もあった(とりあえず机の上は片付いた)ので、

最大効果にも興味を持ち、手に取って良く見てみる。

著者はちがうが 内容はおもしろそうだ。

仕事時間を減らして、高収入も自由時間も手に入れる

(WORK LESS,MAKE MORE)

方法を教えてくれるそうだ。

翻訳本で文字数は多いのに、値段は1,500円なので

文字単価は安いなどと考え購入。

▲

夜、ひさびさにL-Card+をいじる。

なんとか modutilをクロスコンパイルできたが、

insmodでエラーメッセージが出てしまう。

仕事でPerlのプログラムを書く。

すっかり packageとblessを使った

オブジェクトプログラミングがお気に入り。

データの局所化ができると、でかいプログラムでも楽チン。

でもライブラリを揃えれば、Cでも楽にいけるのよね。

あきらめたデュアルヘッドだが、早くも復活。

AKIBA PC Hotlineの

今週みつけた新製品に、

PCIのデュアルヘッドビデオボード発見。

ほほー、と思い さらに探してみると、

どうやら

innoのTORNADE GeForce2 MX 400 TWIN VIEW TV-OUT/PCI/64MB

17,800円と

MATROX Millenium G450DH/PCI/16MB BOX 16,800円で

PCIでデュアルヘッドできそう。

1000円差でメモリー4倍というのにも 心が傾いたが、

MATROXの方が評判がいいような気がしたので

G450DH/PCI/16MBを

Overtopに注文。

こんどこそデュアルヘッドになるか?

無駄使いばかりしているような気もする。

Windows-Meシステムのデュアルヘッド化は

ビデオカード同士の相性問題臭いので、あきらめる。

G400DH等を使えば簡単なのだろうが、

Bookタイプのベアボーンキット(MS-6209E)使用の自作機なので

PCIバスしかなくて刺せない。

サーバー機を整理し、1台浮かせて デュアルヘッド機に

グレードアップしたいと考えるが、なかなか大変なのよね。

▲

Adobe GoLive 5.0 トライアル版を インストールして試す。

なかなか便利そうだ。

HMTMを全部手で書くのも疲れて来たので、

ちょっと練習してみようと思う。

外出の帰りに

クマデンに寄り、

ビデオ カード SIS6326 8M PCIを購入。3,980円。

これで、Windows Meのシステムをデュアルヘッドにするつもり。

インストールはすんなりでき、ドライバーもインストールでき、

デュアルヘッドシステムのできあがり、と思いきや、

ウィンドウを移動させる途中に固まってしまう。

カーソルも固まる。Alt+Ctrl+Delも効かない。

新しいドライバーもインストールしてみるがかわらない。

なんなんだよぉ〜、Windows-Meが悪いのか?

ビデオカードの相性かなぁ。

アマゾンより

PANZER FRONT bizの攻略本と

Perl Cook Bookが到着。

土曜日には届いていたのだが、事務所宛だったので

今日やっと受け取れた。

朝からさっさと帰宅し、午前11時に到着。

その後 姪とドラクエをする。

天草へ家族旅行。

御所ヶ浦町の祭で鯛釣大会。

いけすの中の鯛を1人5匹まで釣れるのだが、

参加者はほとんど5匹釣っていたので、

市場で釣っているような物。

兄と甥が参加。

鯛は養殖物、 25cm〜30cmクラスで型も揃っている。

▲

夜は ローカルCM

(海外より海岸よね〜)で有名な

岬亭に泊まる。

実用Perlプログラミングを見ながら

Perlのプログラムに励む。

PANZER FRONT bizの攻略本がいつまでたっても

見つからないので、

アマゾンに注文。

ついでに

Perl Cook Bookも買って来るには重いので注文。

実用Perlプログラミングは取り寄せとか書いてあったので、

昼休みに紀伊国屋に買いに行ってしまった。

Perlのモジュール/クラス/組み込みまわりを勉強せねば。

実は昨日

Rubyプログラミング入門も購入したりしているが、

Ruby使いになるにはまだまだ時間がかかりそうだ。

▲

夜、ひさびさにニッケル水素電池の充電。

充電器を作ってから、

電池が長く持つようになった、

といっても 充電器が偉いわけではなく

それまで充電をミスしていただけ。

でも、充電器は便利、バカでかかったり、

蓋をあけないと使えないのが 難点だが ちゃんと使える。

エライ エライ。

今後、作り直すかどうかは微妙なところだ。

天気良し。

白川沿いの桜並木散歩するついでに

日教社(模型屋)に行き、

ウニモグ(オレンジ)発見。

15,800円。

うーむ、欲しい。

▲

モルフィー企画より

SL811HST(チップのみ)到着。

ジャングルTVを見ながら新ジャガを食べビールを飲む。

Astec-Xの試用期限が切れる。

これを機会に

CygwinのXを試そうかとするが、面倒ですぐ挫折。

とりあえず 次のAstec-Xの試用版をダウンロードして インストールしてしまう。

いいかげんに買わないといけないなぁ。

プラットホームで69,800円。

会社で使うので

個人向け販売 39,000円 というわけには

いかないのが辛い。

怠惰な一日を送る。

朝から原稿用の板金工作。

一気に2個作成。

前回(ニッケル水素充放電器)の失敗に懲りて、

慎重に行い 大きな失敗もなく完成。

あとはプログラムを作って、原稿もチャチャっと仕上げたい。

仕事がひと段落して 少し暇ができたので、

かねてより欲しかった 自社用のDBシステムを作ろうと考える。

サーバはFreeBSD上のPostgreSQLで迷わないが、

クライアントでいろいろ悩む。

参照だけを考えればWeb/CGIがベスト。

入力をGUIでやりたいので、ちょっと悩む。

Tcl/TkかそれともJava ?

印刷は Perl + TeX がベスト。

これは、Web上のCGIで印刷スクリプトをキックして、

ローカルプリンタに出力というのでもよさそう。

iモードJavaの話もあるし、この際Javaを憶えてみようか。

▲

仕事ではいろいろDBのシステムを作らされているが、

自社用のは今度で3つめ。

いろいろ未熟な点/不満な点は多いがそれなりに使えている。

2作目はシェアウェアのユーザ管理のDBだが、

クライアントは Emacs上で動くElispのプログラムだったりする。

情報がメールから来ることが多いので、

これが使いやすい。

▲

iモードJavaといえば

本屋で見かけたことはないが

iモードJavaプログラミングが 発売になっている。

アマゾンに注文しようか。

▲

とか思ったら、帰りに寄った本屋にありました。

買いませんでした。 ^_^;

春休みのせいか、朝から甥姪たちが来て勉強していた。

(感心だ。)

甥(小4?)は理科の電気回路の問題をやっている。

電池と電球を使った回路が6つぐらいあって、

(ア)の回路と同じ明るさになる回路はいくつあるか、

とかいうような問題だった。

話を聞くと、

プラスから出て来たのと、マイナスから出て来たのが...とか言っている。

電気が流れるイメージが出来ていなくて うまくわかっていないようだ。

電気回路は最初に実験をたくさんやって、

イメージを作らないと難しいそうだ。

電池ボックスと豆電球とワニグチクリップのセットでも 買ってやろうか。

初めて自分で考えた回路のVHDL記述を書く。

Meadow(Emacs)もVHDLモードでいろいろ手伝ってくれる。 ^_^;

Flip-Flop 2個の簡単なもの。

XilinxのWebPackでシミュレーションできた。

HDL Bencherというツールで入力パタンをGUIで作れるのが

気持ち良いが、すぐに容量制限を超えてしまった。

登録すれば無料でもっとでかいパタンを作れるよ、と出るが

登録サイトに接続できない。昨年12月に製造元がXilinxに

買収されたらしいので、変更があったのかもしれない。

昔は どうやって入力パタンを作っていたかと考えると

テキストエディタで0/1を書いてましたね。

VHDLでも同じことができるはず。明日挑戦しよう。

後閑さんのページで

USB通信テクニックのページを発見。

うーむ、私も頑張ろう。

▲

PICクラブ 第11回情報交換会の報告では

ロボット犬が興味深い。

9個のサーボを1個の16F877でコントロール。

315MHzの無線モジュールを搭載しコントローラで

無線操縦できるそうだ。

『電源OFFの時は、手足を伸ばして

腹ばいの状態ですが、電源をONにした途端、ガバッと起き上がったのには思わず

皆からオーっとばかりに感動の声がでました』

という報告は臨場感充分。

わしも早くサーボで

遊べるようになりたい。

「笑っていいとも春の増大号」を見る。面白い。

プリント基板作成成功!

藤商より感光基板などの部品到着したので

先週失敗した L-Card+の拡張基板製作に再チャレンジ。

感光、現像したところ ばっちり成功。

修正の必要なし。エッチングも完璧にできた。

あとは、勢いで穴あけとハンダづけを行い、

おそるおそるL-Card+のコネクタに押し込むと、

無理無くきちんと装着できた。

Laser5よりLinux Japan 5月号届く。

読者の声(Voice of Linuxers)に勇気づけられる。

気を使ってもらってるんだろうなぁ。

次の原稿も書かねば。

まだ何も書いていない。

材料は一応そろっている。

▲

FPGAの開発用にVHDLの良い教科書が欲しかったので

CQ出版社 長谷川裕恭著

『VHDLによるハードウェア設計入門』購入。

著者はSCハイテクにいたこともあるらしい。

なかなかわかりやすい。

▲

高校の同窓会の総会に出席。

気分良し。

PANZER FRONT biz.でベルリンをさまよう。

2001年5月29日 火曜日

2001年5月28日 月曜日

2001年5月27日 日曜日

2001年5月26日 土曜日

WC-E63到着

試しに1枚

![]()

![]()

2001年5月25日 金曜日

2001年5月24日 木曜日

2001年5月23日 水曜日

2001年5月22日 火曜日

2001年5月21日 月曜日

2001年5月20日 日曜日

2001年5月19日 土曜日

2001年5月18日 金曜日

2001年5月17日 木曜日

![]()

2001年5月16日 水曜日

2001年5月15日 火曜日

2001年5月14日 月曜日

2001年5月13日 日曜日

![]()

2001年5月12日 土曜日

2001年5月11日 金曜日

![]()

2001年5月10日 木曜日

2001年5月9日 水曜日

2001年5月8日 火曜日

2001年5月7日 月曜日

2001年5月6日 日曜日

連休最終日、だらけて過ごす。

ドラクエを5時間ほどやってしまう。

▲

夜、FPGAの回路を調べる。

パケットの中を見ると、けっこうちゃんと読めているように思う。

でも、なぞのデータがある。

▲

ああ、デジタルオシロが欲しい。

ソニーテクトロの

TDS220

(100M,2CH)を

オリックス・レンテックで1ヶ月借りると 29,800円。

10日で 約18,000円、買えば 218,000円(定価)かぁ。

▲

あるべきパケットデータを考えると、

トランスファーの最初のパケットが全部化けているようである。

USBアナライザ2号の製作を考え始める。

ちなみに現在いじっているのは1号改。

![]()

2001年5月5日 土曜日

2001年5月4日 金曜日

2001年5月3日 木曜日

2001年5月2日 水曜日

アーロンチェア

![]()

2001年5月1日 火曜日

2001年4月30日 月曜日

2001年4月29日 日曜日

買ったもの

![]()

2001年4月28日 土曜日

ロボカップ@福岡工大

![]()

2001年4月27日 金曜日

XC95108とFLEX10K10

![]()

2001年4月26日 木曜日

2001年4月25日 水曜日

2001年4月24日 火曜日

FPGA実験中

![]()

2001年4月23日 月曜日

MicroDrive到着

![]()

2001年4月22日 日曜日

携帯TV用9Vレギュレータ

![]()

2001年4月21日 土曜日

熊本Linuxユーザ会定例会開催。

盛会でした。

展示物が多いので、準備も撤収も大変。

無線LANのハブは定例会でも懇親会でも便利でした。

展示物を自宅で確認中

![]()

2001年4月20日 金曜日

2001年4月19日 木曜日

2001年4月18日 水曜日

2001年4月17日 火曜日

2001年4月16日 月曜日

朝、ふと思いついて 部品+整理で検索。

ICIのページを見つける。

HOZANの部品整理箱 B-103が 9,820円かぁ。B-104だと 24,450円。

ちょっと考えてみてもいいかも。

でも

HOZANのホームページがあるとは知らなかった。

▲

昼、G450DH/PCI/16MBが到着し、ついにデュアルヘッドになる。

インストールはすんなりでき、

(当然だが)

フリーズもしない。

810内蔵のディスプレイ コントローラのドライバーも生きているので、

プロパティ上は トリプルヘッド。

▲

Asctex-Xをウィンドウモードで開き、右のディスプレイで

フルスクリーンにすると、右がUnix(FreeBSD),左がWindowsという

環境で使用中。 夢のような環境である。

画面のプロパティ

![]()

2001年4月15日 日曜日

2001年4月14日 土曜日

2001年4月13日 金曜日

2001年4月12日 木曜日

2001年4月11日 水曜日

2001年4月10日 火曜日

購入したビデオカード

![]()

2001年4月9日 月曜日

2001年4月8日 日曜日

2001年4月7日 土曜日

2001年4月6日 金曜日

packageとかblessとか

初めて使う。

ネームスペースを区切れたり、

たくさんのデータを1つのオブジェクト

(ハッシュ?)に埋め込めるのは

気持が良い。

これで 複雑なプログラムも作りやすくなりそう。

▲

CAMEDIA C-1

が欲しくなって来た。

いま使っているデジカメはNikon Coolpix 990だが、

暗めで解像度が高いので 三脚がないと安心して撮影できない。

ついでに結構重いという問題もある。

で、いろんな意味で軽く写せる

サブカメラが欲しいと思っているのだが、

PC-WATCHの2つの記事

プロカメラマン山田久美夫のオリンパス「CAMEDIA C-1」レポート

と

オリンパス、38,000円の単焦点131万画素デジカメを読み直してCAMEDIA C-1いいなぁ。 と思っているのでした。 ベスト電気に 29,800円で売ってあった。 19,800円になるには相当時間がかかると思うのだけどどうだろう。 だから、待たずに買う?

▲

でも、

ウニモグとか欲しいものが他にいろいろある。

ガマン ガマン。

▲

夜、11時より NHK総合でER-V始まる。

嬉しい。

2001年4月5日 木曜日

2001年4月4日 水曜日

SL811HSTとサイズ比較のための74LS138(上)

![]()

2001年4月3日 火曜日

2001年4月2日 月曜日

2001年4月1日 日曜日

2001年3月31日 土曜日

2001年3月30日 金曜日

2001年3月29日 木曜日

2001年3月28日 水曜日

2001年3月27日 火曜日

2001年3月26日 月曜日

2001年3月25日 日曜日

L-Card+拡張基板 装着状態。

コネクタは1mmピッチの表面実装。

コネクタの装着感 良し。

2001年3月24日 土曜日

2001年3月23日 金曜日

前の90日分 | 次の90日分